キュウリ栽培におけるIPM防除体系

はじめに

宇城地域におけるキュウリ栽培は、栽培期間が8月~1月までの抑制栽培、2月~7月までの半促成栽培の年間2作の組み合わせが主流となっています。そのため、当地域ではキュウリが切れ間なく栽培されているため、タバココナジラミのライフサイクルも途切れることがなく、ウイルス病(キュウリ退緑黄化病等)の発生が問題となっています。現在、タバココナジラミの他、アザミウマ類に対しても多くの化学農薬が効きにくくなっているため、当地域では、化学農薬のみに依存しない生物的防除を主とした総合的な防除体系の現地実証試験に取り組んでいます。

今回は、本技術の効果や経営的評価、使用する際のポイントを紹介します。

IPM(生物的防除を主とした)利用技術

1 リモニカスカブリダニ・スワルスキーカブリダニ(W天敵)の利用方法

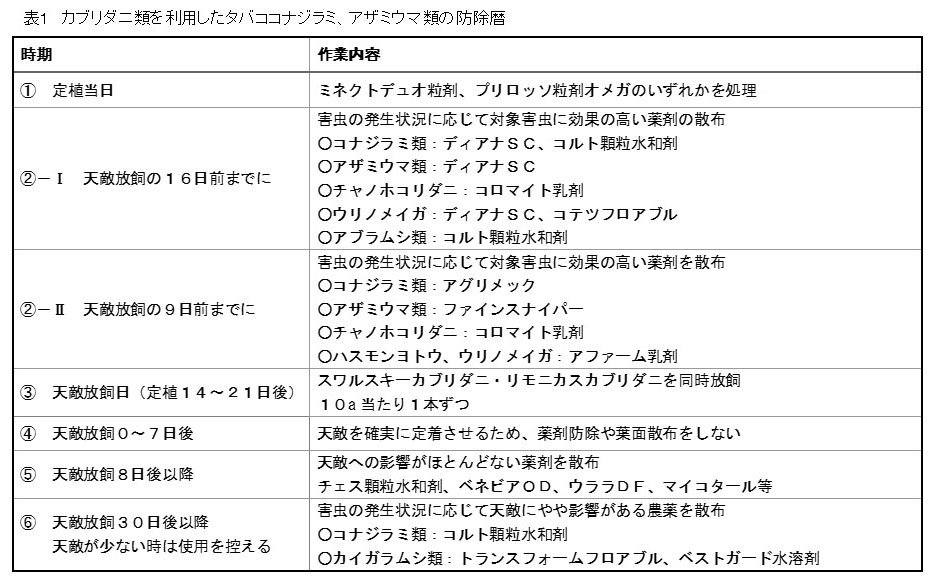

タバココナジラミ及びアザミウマ類に対してリモニカスカブリダニ・スワルスキーカブリダニ(以下、カブリダニ類)の天敵2種を利用するための防除暦(表1)について説明します。

①定植当日にミネクトデュオ粒剤もしくはプリロッソ粒剤オメガを処理します。

②天敵放飼の前までは天敵への残効を考慮した薬剤防除を徹底(ゼロ放飼のため)します。

※ゼロ放飼:害虫の密度をゼロに近い状態で天敵を放飼すること。

③定植14~21日後に天敵を放飼します。

④天敵放飼から7日間は薬剤防除・葉面散布は行いません(天敵の定着促進)。

⑤天敵放飼8日後から天敵に影響の少ない薬剤防除を行います。

⑥天敵放飼30日後は天敵にやや影響のある薬剤も使用可能(天敵が少ない場合は使用不可)です。

2 IPM技術実証試験結果の概要

ご紹介した技術の防除効果を確認するために、現地キュウリハウスで2024~2025年にかけて実証試験を行いました。

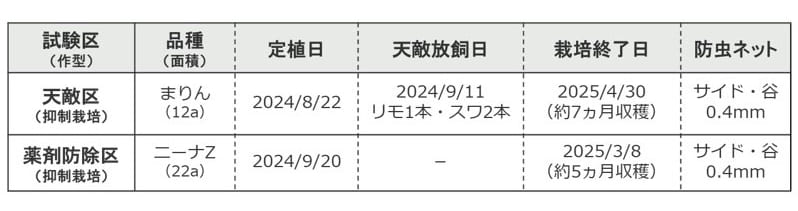

①試験ほ場概要

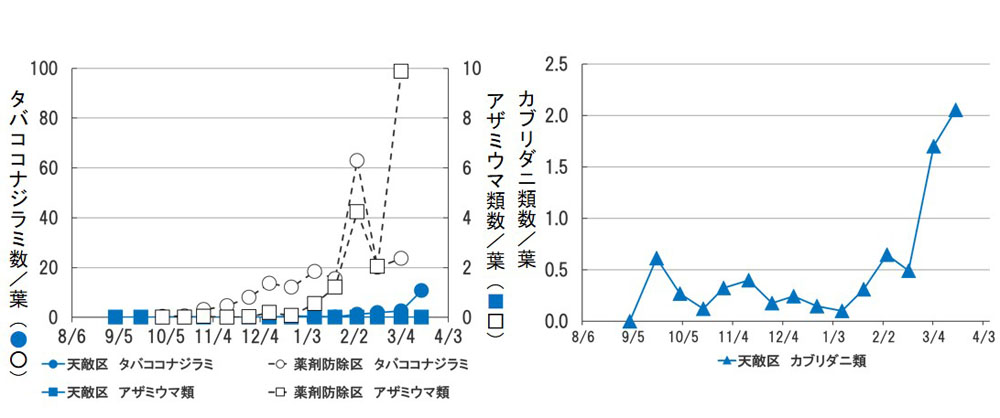

②タバココナジラミ、アザミウマ類の密度抑制効果

天敵区のタバココナジラミ、アザミウマ類の密度は、薬剤防除区に比べ、栽培期間を通して低く推移しました。また、天敵区のカブリダニ類密度は、栽培期間を通して安定して推移しました(図1)。

右:各区におけるカブリダニ類の密度推移

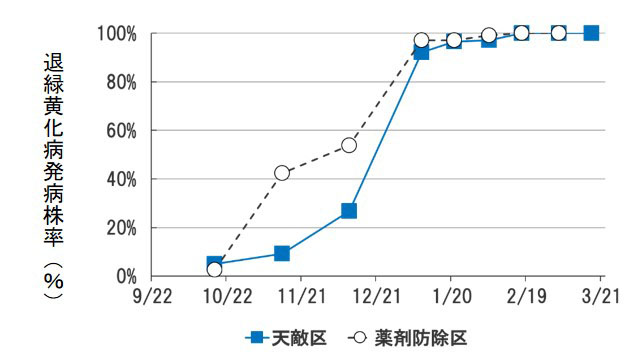

③ウイルス病(キュウリ退緑黄化病)に対する防除効果

天敵区のキュウリ退緑黄化病の発病株率の高まりは、薬剤防除区に比べ、約1カ月程度遅延しました(図2)。それに伴い、栽培期間も天敵区で長くなりました。

④防除経費

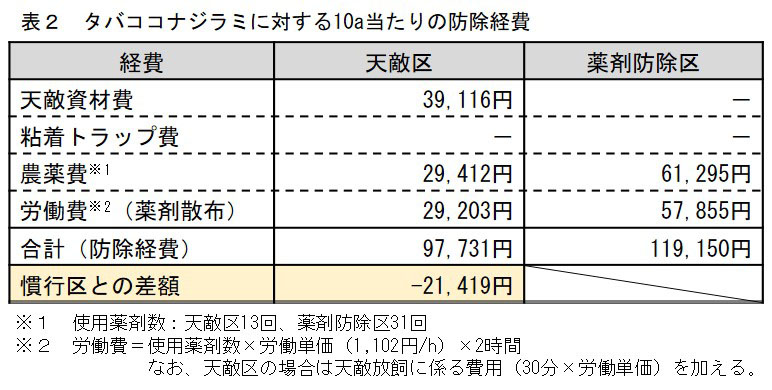

天敵区のタバココナジラミに対する10a当たりの使用薬剤数は、薬剤防除区に比べ、約58%削減できました。また、防除経費は、薬剤防除区に比べ、約18%/10a削減できました(表2)。

⑤まとめ

上記の結果から、天敵を使用することで害虫密度の抑制、ウイルス病発病の遅延、防除経費の削減につながり、キュウリにおける天敵を利用したIPM防除体系導入の目途がたちました。

なお、IPM技術実証試験を通じて、以下の5つのポイントに注意が必要だと分かりました。

Ⅰ「ゼロ放飼」の徹底

天敵放飼前に害虫に対して薬剤散布を徹底することで、害虫密度を極力減らし、放飼後に天敵に影響のある薬剤を使用しない環境を作ります。

Ⅱ 天敵に影響の少ない農薬の使用(選択的農薬の使用)

天敵の増殖を促すため、できる限り天敵に影響の少ない農薬を散布して天敵を保護します。

Ⅲ 0.4mm目合いの防虫ネット、粘着シート等の物理的防除の徹底

カブリダニ類を使用した生物的防除では、害虫密度を減少させることができても、成虫によるウイルス媒介を直接抑制することはできません。そのため、ハウス側面、谷部に0.4mm目合いの防虫ネットの展張と粘着シートの設置による物理的防除の併用が基本です。

Ⅳ 70%以上の相対湿度の確保

カブリダニ類は、相対湿度が50%では卵がふ化せず、相対湿度70~90%で95~100%ふ化する(McMurtry and Scriven, 1965)との報告があり、天敵の増殖を促すためにはハウス内の相対湿度を70%以上にすることが必要です。

Ⅴ 摘葉した葉は株元に、芽かきした芽は葉上に

カブリダニ類の密度を安定させるため、ほ場からの天敵除去を極力少なくする栽培管理作業として、できるだけ摘葉した葉は株元に、芽かきした新芽は葉上に残します。

最後に

当技術を地域一体となって取り組むことで、微小害虫の地域密度が減少していくことが期待されます。難防除害虫であるタバココナジラミから産地を守り、ひいてはウイルス病の減少と収量・品質向上につなげるため地域一体となって取り組んでいきましょう。

県央広域本部 宇城地域振興局 農業普及・振興課

キュウリ栽培におけるIPM防除体系 (PDFファイル)