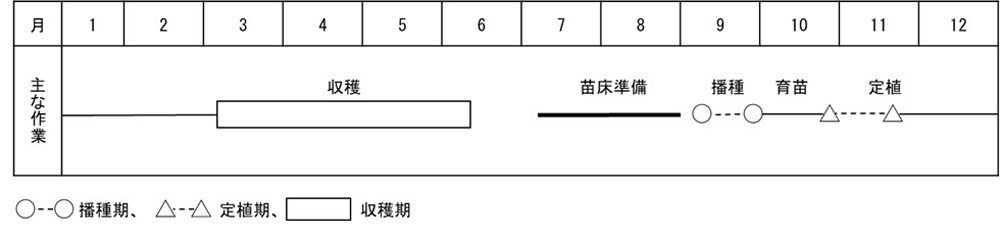

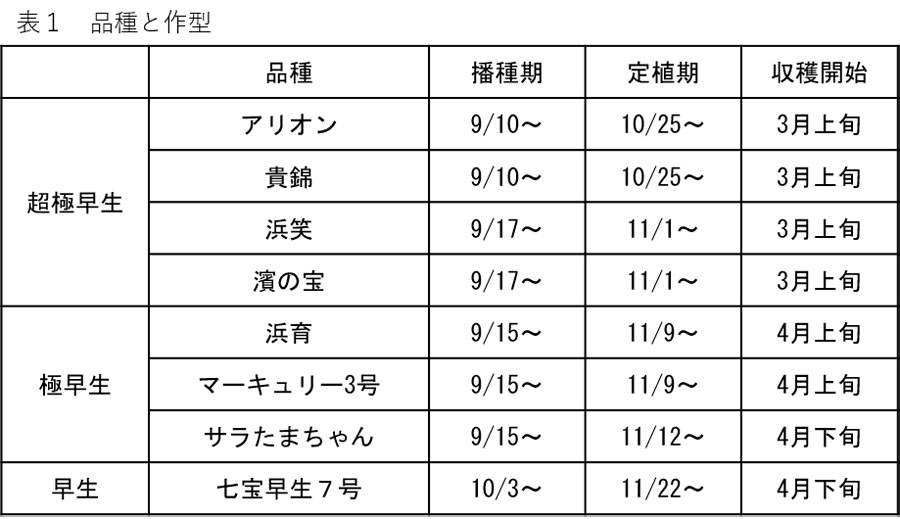

芦北地域では、比較的温暖な気候を利用し、超極早生、極早生品種を中心としたタマネギが栽培されています。また、JAあしきたサラたまちゃん部会が生産する「サラたまちゃん」は、「熊本型特別栽培農産物(有作くん)」に認証されており、農薬の散布や化学肥料の投入量を減らす栽培に取り組まれています。

タマネギ栽培においては、良質な苗を生産することが最も重要なポイントです。今回は、タマネギの育苗管理技術および本ぽ準備についてご紹介します。

タマネギの育苗管理技術 および本ぽ準備について

(1)苗床準備

タマネギは冷涼な気候を好む品目です。生育適温は15~20℃で暑さに弱く、25℃以上になると生育が抑制されます。

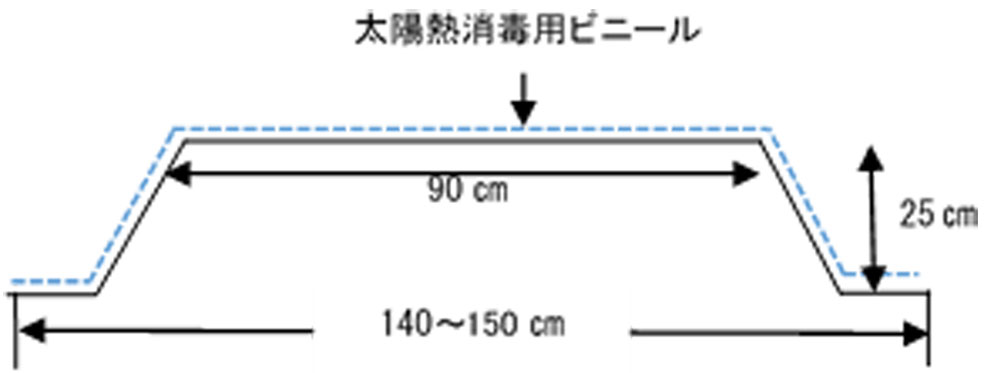

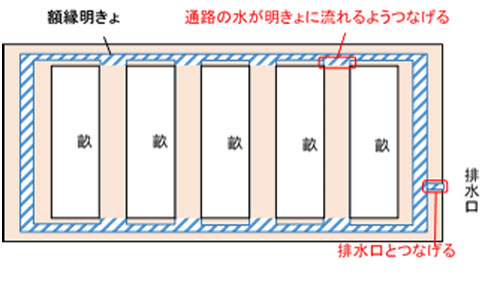

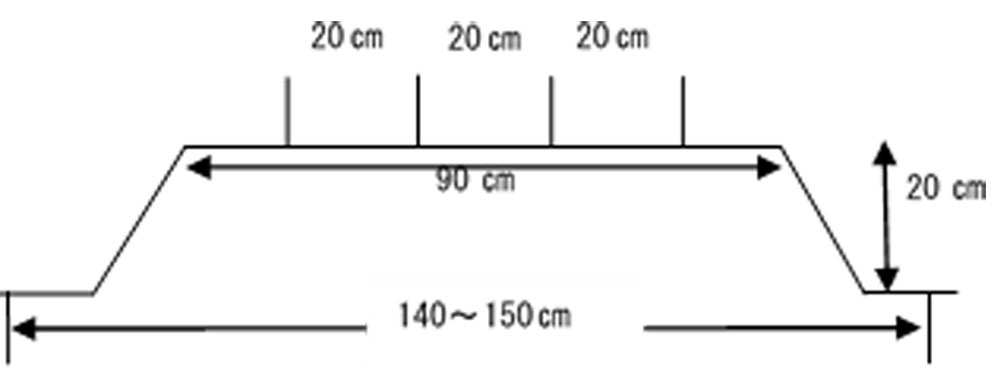

苗床は、排水性、日当たりの良い、用水の確保が可能な場所を選定します。育苗期間中に、苗床が冠水すると根痛みを起こすため、額縁明きょや高畝など排水対策を十分に行います(図2、図3)。また、台風に備え、防風ネットを設置し風対策も行います。

施肥・畝立ての後、十分にかん水し、太陽熱消毒を行います(写真2)。苗床は連作するとタマネギべと病の卵胞子等が蓄積するため、太陽熱消毒を実施することで、病原菌の密度を減らします。そのため、消毒期間は35~45日間を目安とし、棒状温度計などを刺して温度を確認します。(リゾクトニア菌(苗立枯病等)は50℃で死滅するといわれています。)また、太陽熱消毒には雑草種子を死滅させる効果もあります。

(2)播種(はしゅ)

早まきは分球、早期抽だいの原因となるため、播種時期は品種に応じて判断します(表1)。本ぽ10a当たり4㎗の種子を苗床20坪に播種します(条間8~9㎝、株間1cm)。実際には、シーダーテープに加工したものが使用されます。播種後は、畝上に寒冷紗を被覆し、十分かん水を行います。

(3)発芽後の管理

出芽を確認したら寒冷紗(しゃ)を除去します。発芽直後~本葉2枚頃までは特に乾燥に弱いため、十分かん水を行います。かん水は日中を避け、午前中の早い時間または夕方を中心に行います。播種後30日目にかん水をかねてリン酸系肥料(メリット赤300倍等)を散布します。苗の徒長を防ぐため、窒素を含んだ肥料の追肥は基本的には行いません。

(4)苗床の病害虫防除

苗立枯病は過湿条件下で発生しやすいため、過湿にならないよう注意しながらかん水を行います。その他、べと病、ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ、ヨトウムシなどの防除を徹底して行います。

(5)本ぽ準備・定植

堆肥は定植2~3週間前に全面に散布します。元肥は、定植した苗がすぐに吸収できるよう、定植10日前には施します。肥料は全面または畝内に散布・すき込み、畝を立て、黒ポリマルチ(150㎝幅)を張ります。その際、畝の表面に凹みができないよう注意します。本ぽについても苗床と同様、額縁明きょや高畝など排水対策を十分に行います。

条間20㎝、株間10㎝の4条植えを基本とし、ポリマルチに植え穴をあけ、10a当たり23,000~25,000本を植え付けます(図5、写真3)。植付けの深さは2㎝程度とし、葉の分岐点(生長点)が土に隠れないよう注意します。

さいごに

前述したとおり、タマネギの出来は苗の出来にかかっているといっても過言ではありません。タマネギは露地野菜のため、収量や品質は天候に大きく左右されます。そのため、排水対策をはじめとした計画的な圃場準備と、栽培期間中の適期作業を徹底し、良質な苗の生産に努めましょう。

芦北地域では、昨今の温暖化への対応策として、苗床で遮光資材を活用した展示ほを設置する予定です。今後も変化する栽培環境に対応し、良質苗の安定生産が図れるよう取り組んでいきます。

県南広域本部 芦北地域振興局 農業普及・振興課

タマネギの育苗管理技術および本ぽ準備について (PDFファイル)