メロン退緑黄化病は、ウリ類退緑黄化ウイルス(Cucurbit chlorotic yellows virus、以下CCYV)によって引き起こされるウイルス病です。このウイルス病は、タバココナジラミバイオタイプQ及びバイオタイプBによって媒介されます。

メロンは、退緑黄化病を発症すると、葉が黄化するため草勢が低下し、CCYVの感染時期が早いと果実重量や糖度も低下するため、当病害による被害が大きい品目です。特に、着果するまで(定植後約40日頃)にCCYVに感染すると被害が大きくなるため、定植時期の粒剤処理は必須であり、着果までは成虫主体に防除することが重要です。

しかし、近年、本県の施設野菜類で主に発生しているタバココナジラミバイオタイプQ成虫に対する感受性が低下している化学農薬も確認され(熊本県病害虫防除所:令和3年3月10日技術情報17号:「タバココナジラミバイオタイプQ成虫の薬剤感受性検定の結果」参照)、生産現場では防除対策に苦慮しています。

メロンの退緑黄化病対策 について

はじめに

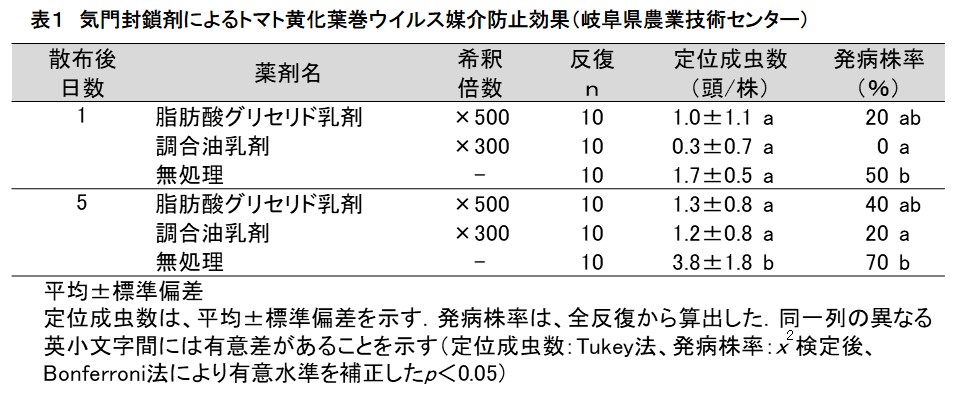

一方、岐阜県農業技術センターの試験において、定位阻害効果を持つ調合油乳剤「サフオイル乳剤」の散布によりタバココナジラミ成虫がトマトに定位する時間が減少し、それに伴う吸汁時間の短縮で、虫媒伝染性ウイルスの媒介が抑制されることが示唆されています(表1、植物防疫第74巻第12号「油脂を有効成分とする気門封鎖剤のトマト主要病害虫に対する防除効果」)参照)。

この研究成果は、定位阻害効果を持つ薬剤の散布により、CCYVの感染抑制が可能であることを示唆しています。そこで、今回、調合油乳剤のウイルス感染抑制効果について、展示ほによる調査を行いましたので、その結果をご紹介します。

調査内容

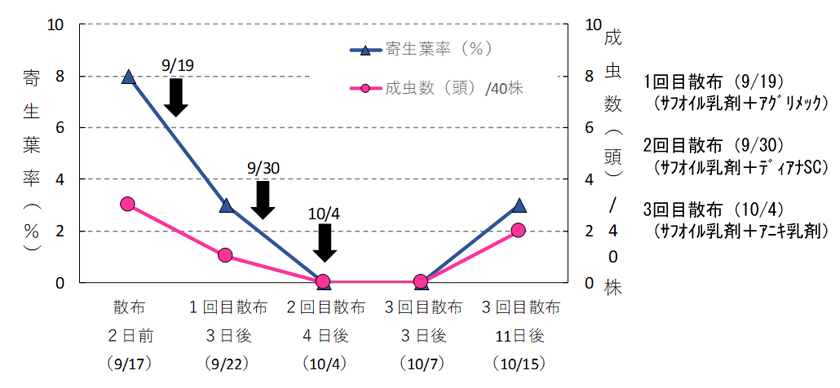

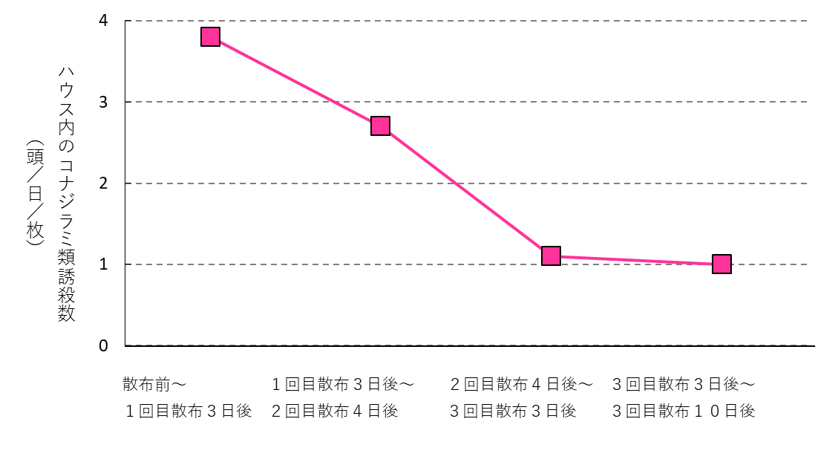

令和3年秋作メロン(9月中旬定植)において、調合油乳剤「サフオイル乳剤」と殺虫剤を混用散布し、定植1~4週間後(9月中旬~10月中旬)における密度抑制及びウイルス感染抑制効果について調査しました。

調査項目は、ハウス内のコナジラミ類の寄生葉率と寄生虫数(成虫)、黄色粘着トラップを用いたハウス内コナジラミ類の成虫誘殺数、ウイルス病発病株率及び薬害の有無としました。

調査結果と考察

(1)コナジラミ類の発生状況

「サフオイル乳剤」の混用散布によりコナジラミ類の生息密度(寄生葉率・成虫数)は、散布前に比べて徐々に低下しました(図1)。特に、2回目散布4日後及び3回目散布3日後では、コナジラミ類の寄生は認められませんでした。また、ハウス内に設置した黄色粘着板に誘殺されるコナジラミ類の成虫数は、薬剤散布を行う毎に減少しました(図2)。これらのことより、「サフオイル乳剤」を用いた混用散布は、コナジラミ類に対して密度抑制効果が認められると考えられます。

2)メロン退緑黄化病の発病状況

交配1ヵ月後(11月上旬)におけるウイルス病の発病株率は3.7%でした。同時期の試験した地域における現地調査では、調査した全てのハウスでメロン退緑黄化病の発病が確認されました。また、調査した約50%のハウスでは、ハウス内の1割以上の株で発病していました。これらのことより、試験したハウスの発病株率は低く、「サフオイル乳剤」を用いた混用散布はウイルス感染を抑制できると考えられます。

(3)薬害の発生状況

2回目散布4日後の調査において、薬害が確認されました(写真1)。今回の試験は、9月下旬~10月中旬に実施したため、17時以降に薬剤散布を行いました。試験期間中は晴天が続き、10月上旬までは日中のハウス内気温は40℃を超え、17時時点でのハウス内気温も30℃を超える気象条件であったことから、薬害については高温による影響があったと推察されます。

ただし、本試験で確認された薬害については、軽微なものであり、その後の生育や果実品質に影響は認められていません。

最後に

今回の調査において、メロン栽培における調合油乳剤「サフオイル乳剤」のコナジラミ類防除効果及びウイルス感染抑制効果を確認することができました。

前述のとおり、近年、タバココナジラミバイオタイプQ成虫に対する感受性が低下している化学農薬も確認されていることから、今後も引き続き、化学農薬だけに頼らない総合的なウイルス感染対策を検討していく必要があります。

当課では、引き続き、保毒虫をハウスに「入れない」、ハウス内で「増やさない」、ハウス外に「出さない」対策の徹底に向けた支援を行っていきます。

注意点

・サフオイル乳剤は高温時等の薬害に注意が必要です。

・農薬使用の際には各自で使用倍数・収穫前日数、使用回数、総使用回数をラベルでご確認のうえ、ご使用ください。

県央広域本部 農林部 農業普及・振興課

詳細はこちら(PDFファイル)

メロンの退緑黄化病対策について