はじめに

「土づくり」は、作物の根の育つ環境(土壌の物理性、化学性、生物性)を整え、作物の生産環境を維持・向上することを目的にしています。

近年は連作による特定の栄養素の過不足や土壌酸性度の変化、土壌病害の増加等により、土壌環境のバランスが崩れやすい状況にあります。そこで今回は、安定した生産に向けて、当地域で栽培が盛んなダイコンとホウレンソウにおける土づくりについてご紹介します。

1 ダイコンの土づくり

根菜類は土壌の性質が生育や品質に大きく影響します。特にダイコンは、作土が深く、排水良好な土壌が適しています。土壌が極端に乾燥すると、根の肥大を妨げて肉質を硬化させ、苦みや辛みが生じ品質が低下する原因となります。また、土壌中に土塊や小石が混じると曲根や岐根の原因となるため、深耕による深く柔らかい土づくりが重要です。当地域のダイコンは標高500~800mの山手側で栽培されており、土壌物理性の劣るほ場も散見されるため土壌中の団粒構造の発達や保水性・保肥力向上を目的に腐植酸の施用に取り組んでいます。

深耕

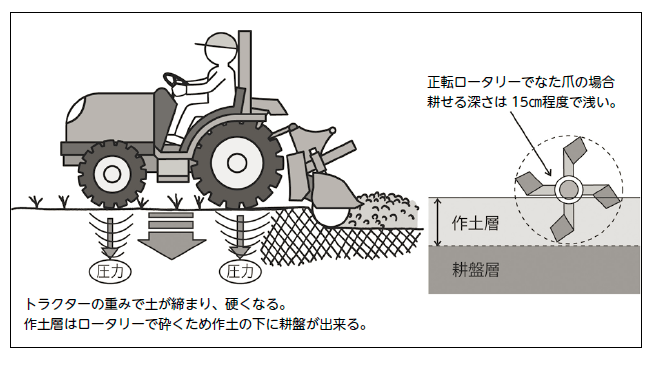

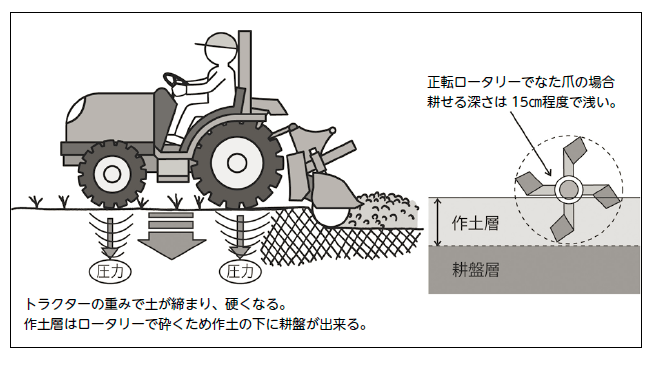

深耕とは、ほ場の排水性を改善し作物の根の張りを良好にするための技術です。一般的なロータリー耕では、耕うんの深さは15cm程度と浅く、耕盤が出来やすくなります(図1)。耕盤は、作土層の排水不良や養分吸収の妨げになる等悪影響を及ぼすため、根が下へ伸びるのを妨害して根張りを制限します。耕盤があるほ場では、プラソイラやサブソイラなどで心土を破砕しましょう。また、うね立てを行う際に土壌水分が多い状態で耕起すると土が締まりやすいため、注意が必要です。

図1 耕盤の形成

図1 耕盤の形成

(土づくりの知恵袋 土づくりのQ&A(熊本県)より引用)腐植酸資材の施用

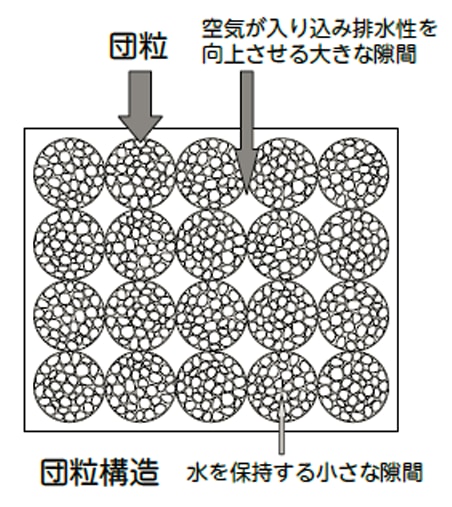

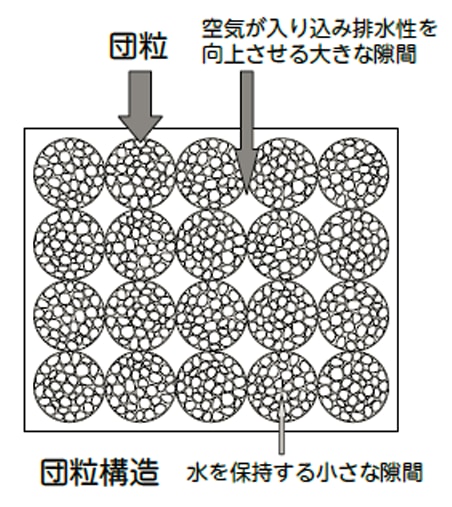

腐植酸は、マイナス電気を帯びており、石灰、苦土、アンモニア等陽イオンである肥料成分と結合し、保肥力を高める働きがあります。また、腐植は粘土や砂と接着し、それぞれを結び付けて団粒を作る働きがあり、保水性を高める効果があります(図2)。

しかし、腐植は、土壌中の微生物によって徐々に分解され、露地野菜の場合、一年間で150~200kg※の腐植が消耗されるといわれています。

※土壌条件や地温等によって変動します。このことから、阿蘇地域では、土壌改良技術の一つである、腐植酸資材施用を推奨し収量向上や品質改善を推進しています。

図2 団粒構造の仕組み

図2 団粒構造の仕組み

(土づくりの知恵袋 土づくりのQ&A(熊本県)より引用)2 ホウレンソウの土づくり

ホウレンソウは直根性で、地上部に比べて根系の広がりが旺盛であるため、作土の深い土壌が適しています。また、ホウレンソウは年間作付け回数が多いことから、連作障害が発生しやすい品目です。近年では、連作によって生じる土壌病原菌密度の高まりや土壌pHの変化により、萎凋(いちょう)病の発生が多くなっています。

萎凋病対策

萎凋病は、罹病(りびょう)すると古い下葉から黄化、萎凋が起こり、次第に内側の葉に進展し生育不良となり枯死する土壌伝染性病害です(写真1)。阿蘇地域では、7~9月の高温時に発生が多くなります。

また、萎凋病は土壌pHを7.5程度まで高めると発生を抑制できるとされていますが、野菜栽培において、土壌pHを6.5以上に高めると微量要素欠乏を生じやすくなります。しかし、マンガンやホウ素などが含まれている転炉スラグ※を用いると、土壌pHを高めても微量要素欠乏が発生しにくい特徴があります。

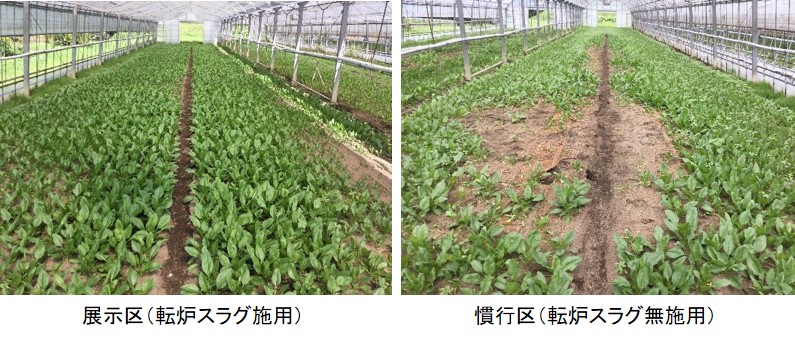

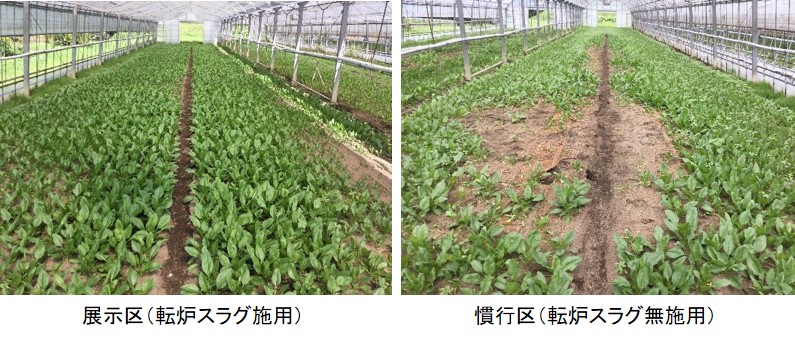

そこで当課では、転炉スラグを用いて土壌pHを高めることにより萎凋病の発生を抑制する技術の実証を行っています。

当課での実証展示ほでは、写真2のように、転炉スラグを施用した展示区において、土壌pHが矯正され萎凋病の発生が抑制されました。

ただし、転炉スラグを施用する際は、土壌分析等を行い、適正な施用量となるように注意が必要です。

※転炉スラグとは、製鉄所で銑鉄から鋼を製造するための転炉で副成される資材のこと。

写真1 ホウレンソウ萎凋病

写真1 ホウレンソウ萎凋病 写真2 転炉スラグ施用展示ほの様子(令和5年8月4日撮影)

写真2 転炉スラグ施用展示ほの様子(令和5年8月4日撮影)おわりに

近年は、地球温暖化による高温や豪雨など、栽培環境の変化が激しくなっており、排水性・保水性が良く、十分に根を張ることができる土壌環境づくりが重要です。土づくりは、一つの取組みだけでなく、様々な技術を組み合わせて行う必要があるため、個人の経営に合わせて出来るところから対策を行っていきましょう。

県北広域本部 阿蘇地域振興局 農業普及・振興課

夏秋野菜(葉根菜)の土づくりについて