◯遮光資材の活用(果皮の日焼け・障害軽減)

-施設不知火類では、遮光ネット資材をハウスに被覆し、日焼けを軽減させます。遮光ネット資材はナシ「新高」のみつ症対策にも有効です(写真3)。

-露地栽培カンキツ類の日焼け果対策として、遮光資材(サンテ等)が有効です。白のサンテ等を果実に被覆する場合はアザミウマ類の発生に注意します。

気象対策

1. はじめに

地球温暖化による気候変動が顕著になり、日本の平均気温は過去100年間で1.3℃上昇したとの報告があります。今後も温暖化の進行により、猛暑日や熱帯夜の増加、冬日の減少、極端な降水、強い台風の発生による農業被害の増加が懸念されています。果樹においても、園地の施設損壊、果実・樹体の生理障害の発生など、さまざまな被害が報告されています。こうした災害に備え、毎年安定して果実を生産するためには、気象リスクを見据えた園地づくりと日頃からの備えが不可欠です。

今回は、果樹における台風や高温・干ばつ等、夏季の気象災害に対する事前対策を紹介します。

2. 気象災害対策(事前対策)

(1)台風・強風対策

台風による果樹への被害を抑えるため、以下の事前対策を万全に行いましょう。

◯防風樹の整備(樹高の10倍程度の距離まで防風効果あり)

-特に平坦地では高い効果が期待されます(写真1)。台風常襲地域の園では、防風樹の設置を検討してください。

◯防風ネットの設置(風速20m/秒まで対応可能な施設整備)

-慣例の施設構造は、鋼管48㎜を用い、高さ3m、埋め込み深70㎝・コンクリートブロック、突っ張り支柱での補強、ネット目の大きさ6㎜といったものが一般的です。

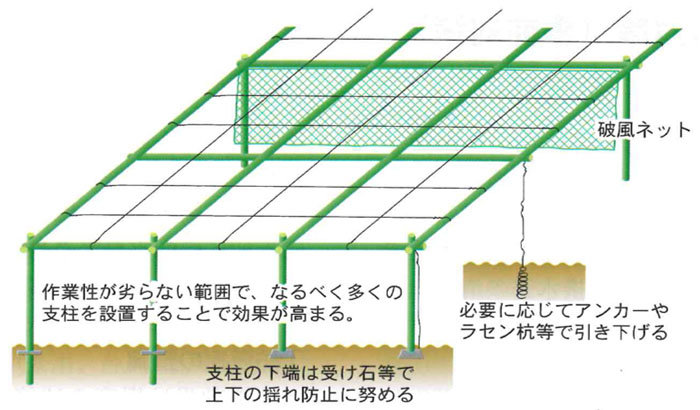

◯棚構造の補強(鋼線棚に鋼管パイプ・支柱補強)

-落果被害軽減のため、慣行の鋼線棚に鋼管パイプを2~4m間隔で補強し、突っ張りのための支柱および、らせん杭等で棚面の引き下げを行いましょう。破風ネット(園内10m程度の間隔に1.2~1.5m高さのネットを帯状に吊るす方法)を展張すると防風効果が高まります(図1)。

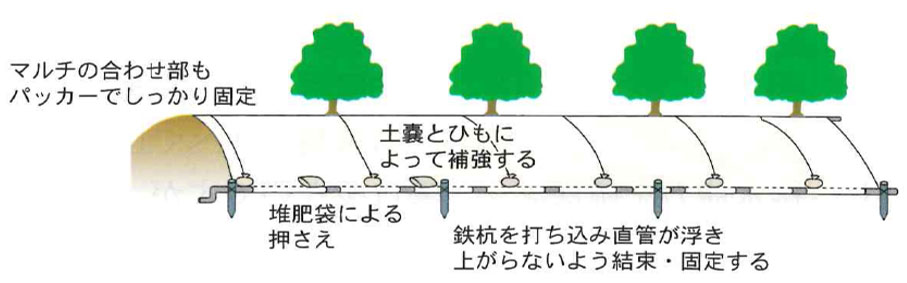

◯シートマルチの飛散防止(テープ補修、土嚢(どのう)・バンド固定)

-シートマルチを土嚢やひも(バンド)でしっかり押さえることで、被害拡大を抑えることができます(図2)。なお、台風が直撃し、風速に耐えられないと判断した場合は、巻き上げまたは撤去してください。

(2)高温・干ばつ対策

10日以上の晴天が続くと干ばつ状態となります。高品質果実の連年安定生産には健全な樹体があってこそなので、干ばつに強い園地づくりを心がけましょう。

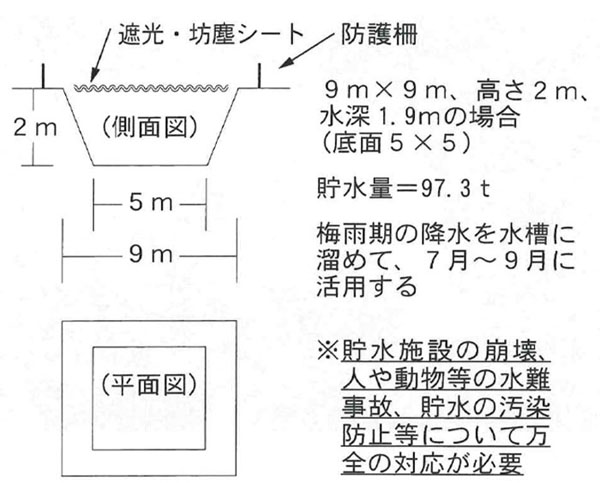

◯水源確保と施設整備(ため池・簡易水槽設置)(写真2、図3)

◯かん水の実施(1回30㎜程度、5~10日おき)

水源がない園での水源確保対策として、施設の谷水や園内の雨水を集水した簡易貯水槽の設置も有効です。

-1回目は最後の降雨から10日後を目安に実施し、2回目以降は5~10日間隔を目安にします。かん水量は1回30㎜/10a(30t/10a)程度が目安となります。

-水量に限りがある場合は、根域(樹冠下)の30%に絞って1樹当たり50~100Lとします。点滴かん水では5㎜/10a(5t/10a)を目安に実施しましょう。

◯苗木・幼木への優先対応(敷きワラ・敷き草を利用)

-苗木は根域が狭く乾燥の影響を受けやすいため、成木より優先してかん水を行います。併せて、敷きワラ・敷き草等で乾燥防止対策も行いましょう。

◯乾燥防止の敷資材活用(敷きワラ・保水マルチなど)

-草生園では雑草刈り取り後に樹冠下へ敷き草をします。裸地園では敷きワラ、保水マルチを利用して地表の水分蒸発を防ぎましょう。

3. おわりに

今後も高温や集中豪雨が常態化する可能性が高く、気象災害に強い園地・樹体づくりが一層求められます。今回紹介した対策に加え、長期的には、適切な施肥・堆肥投入による土づくりや、細根の活性維持が、高温・干ばつに耐える健全な樹勢づくりにつながります。日々の基本管理を重視し、持続可能な果樹経営を目指してください。

さらに、異常気象や生産者の皆様の経営努力では回避できない様々な要因による収入減リスクに備え、青色申告者向け「収入保険」への加入も積極的に検討してください。詳細は最寄りの農業共済組合へご相談ください。

県央広域本部 農林部 農業普及・振興課

気象対策 (PDFファイル)