阿蘇たかなはアブラナ科の植物である「からしな」に分類されます。九州の高菜といえば阿蘇たかな以外に福岡の三池たかなが知られていますが、同じ高菜という名前でも全く別の品種です。高菜漬けに使用する部分も異なり、一般的な高菜は葉の部分を中心に使用されますが、阿蘇たかなは茎の部分を中心に使用します。栽培の歴史は古く、室町時代から熊本県阿蘇地方でのみ栽培されてきたと考えられており、現在は150haほどの面積で栽培されています。播種(はしゅ)は10月に行われ、特に3~4月に行われる収穫は「高菜折り」と呼ばれ阿蘇の風物詩となっています。自家採種のため品種名はありませんが、早生種、中性種、晩生種、晩々生種の4種に分類されています。ちなみに、阿蘇たかな漬は「熊本県阿蘇市および阿蘇郡内で収穫されて阿蘇たかなを使用した物。」となっているため、阿蘇市及び阿蘇郡以外で生産された高菜を使用した高菜漬けは品種が同一であっても阿蘇たかな漬と呼ぶことはできません。

阿蘇たかなの防除対策 (ハクサイダニ)

はじめに

阿蘇地域では古くから阿蘇たかなを栽培していましたが、令和4年産においてハクサイダニが地域全域で発生し、特産である阿蘇たかな漬けの生産に影響が出るなど、甚大な被害が発生しました。今回は、当地域で行った防除対策への取り組みをご紹介します。

阿蘇たかなについて

ハクサイダニについて

メスの成虫は胴体部が黒色、足は暗赤紫色をしています。胴長は0.7mm内外、単為生殖を行います。卵は橙赤色(とうせきしょく)で楕円形をしており、葉脈沿いや狭い場所を中心に、植物体上や土壌などいたるところに産み付けられます。成虫は低温期に活動し、越夏した休眠卵は10月~11月頃に孵化(ふか)し作物に被害を及ぼします。作物の葉の汁を吸うため、被害を受けた葉は銀白色に変色します。芯葉が加害されると株が委縮し枯死する被害が見られることもあります。

ハクサイダニによる阿蘇たかなへの被害ついて

阿蘇たかなへの被害は平成18年に初確認されており、以降被害は点発していましたが、大きな問題とはなっていませんでした。令和5年2月に阿蘇地域全体で被害が報告されましたが、阿蘇たかな(からしな)へのハクサイダニに対する登録農薬がなかったため、十分な対応を行うことができず、全滅するほ場も発生するなど被害は拡大しました。その年の全体の生産量は平年の6割ほどと甚大な被害となり、迅速な対応が求められていました。

ハクサイダニに対する農薬登録試験と防除対策

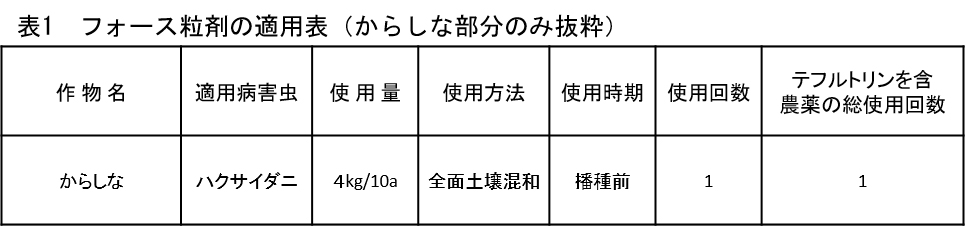

上記の状況を鑑み、令和5年にマイナー作物農薬登録試験と太陽熱消毒による防除試験に取り組みました。マイナー作物農薬登録試験では、当地と合志市の2カ所で「フォース粒剤」の薬効薬害試験が実施され、非常に高い効果が実証されました。一方、太陽熱消毒による防除試験では、ハクサイダニの休眠卵は地温が45℃で3日、50℃では1日で死滅するため、その防除効果に期待していましたが、阿蘇市乙姫の最高気温が27℃~33℃程度と、被覆しても地温が十分に上昇しなかったため休眠卵が死滅せず、無処理区と同様に被害が拡大する結果となりました。併せて農薬の早期登録要望を行い、令和6年6月26日に「フォース粒剤」が「からしな」において登録拡大されました。

まとめ

現在、阿蘇たかなにおいてハクサイダニの被害があったほ場では、播種前に「フォース粒剤」を全面土壌混和することで被害を激減させることができています。しかし、ハクサイダニに対する有効な防除方法は、この「フォース粒剤」の施用だけであるため、今後も新たな対策を模索していく必要があります。なお、「フォース粒剤」は劇物に指定されているため購入に際しては、署名捺印が必要となります。また、農薬の使用に当たっては、容器のラベルを確認し適正な使用をお願いします。

県北広域本部 阿蘇地域振興局 農業普及・振興課

阿蘇たかなの防除対策(ハクサイダニ) (PDFファイル)