熊本県育成いちご「ゆうべに」は、早生性で収量性に優れた品種です。

しかし、年内と春先を中心に、果実がまだら状に着色する着色不良果「まだら果」(写真1)が発生することがあります。着色不良果は、商品の価値を下げ、生産ロスになることから、発生を抑えることが重要です。

そこで今回は、「ゆうべに」で発生する春先の着色不良果対策について紹介します。

いちご「ゆうべに」における春先の着色不良果対策について

はじめに

着色不良果の発生要因

着色不良果は、果実のカルシウム欠乏によって発生するとされていますが、その要因は様々です。土壌中にカルシウムが十分に含まれていても、土壌の過乾燥・過湿、窒素過多、根の活性低下、強草勢等により、果実へのカルシウムの分配が妨げられ発生すると考えられています。

現地調査と発生事例

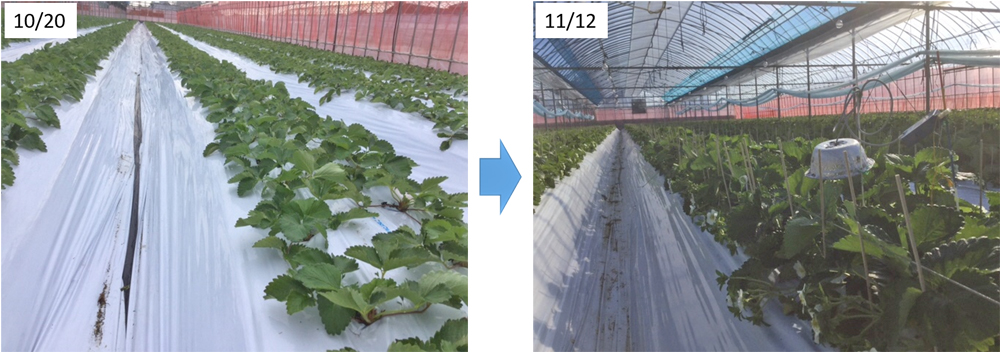

着色不良果の発生状況は様々であるため、現地の傾向を把握する目的で、令和元年度から2か年にわたり調査を行いました。

年内の発生状況を調査した結果、草高が30cm以上となった株や、急激に草高が高くなった株で、着色不良果が発生しやすい傾向が見られました(写真2)。

これは、草高が高く草勢が強くなると、植物体内でカルシウムの競合が起こり、果実へ十分に分配されないためであると考えられます。

今回取り上げたのは年内の事例ですが、これから迎える春先からは、「成り疲れからの回復」と「気温の上昇」に伴い、年内以上に草勢が変化し、草高は高くなりやすいため、着色不良果の発生が懸念される時期となります。

そこで、以下に対策のポイントを紹介します。

着色不良果対策のポイント

(1)適切な温湿度管理

春先は気温が上昇するため、日中は積極的に換気を行い、過繁茂にならないようにします。

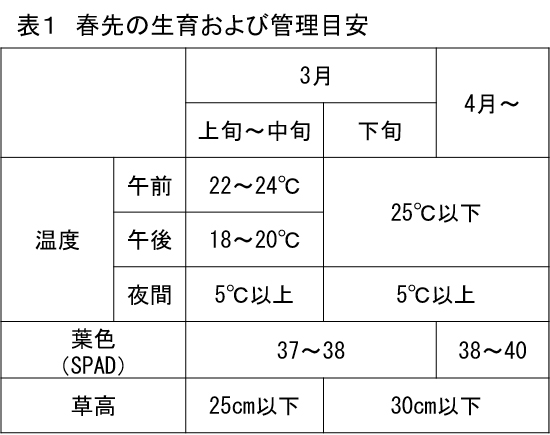

日中の最高気温は25℃以下を目標にします。また、最低気温が10℃以上になったら、夜間も換気部を開放します(表1)。

湿度の上昇は株の徒長を招くため、曇雨天が続く場合も、工夫して換気を行い、ハウス内湿度の低下に努めます。

なお、寒の戻りには冬の温度管理で対応し、生育が停滞しないようにします。

(2)かん水管理

気温の上昇とともに株の吸水量も増加します。極端なかん水管理(1回に多量のかん水、過度な乾燥等)を避け、少量多回数のかん水に努めます。

また、天気予報を常に確認し、降雨が予想される場合は、かん水の間隔や時間等を調整します。

(3)カルシウム資材の施用

かん水を兼ねて、カルシウム資剤を施用します。また、農薬散布の際にも混用可能であることを確認した上で、カルシウム資材を施用します。

春先の施用は、軟果対策にも有効です。

最後に

これからは、果実の成熟が早く、収穫作業も忙しくなるため、管理作業が遅れやすくなります。良い形で後半のいちご栽培を行う上でも、ポイントを意識した管理を行い、高品質な「ゆうべに」の生産に努めましょう。

県北広域本部 玉名地域振興局 農業普及・振興課

詳細はこちら

いちご「ゆうべに」における春先の着色不良果対策について