② せん定

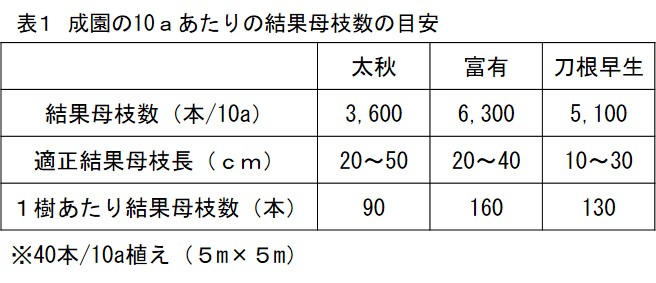

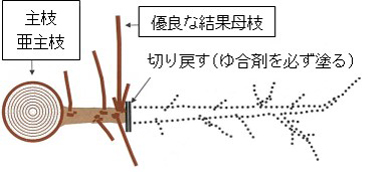

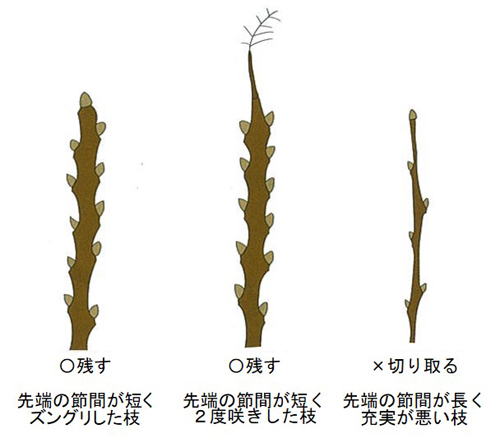

骨格枝から出ている新梢(または近い場所から発生している新梢)を結果母枝とし、必要本数を配置します(表1)。優良な結果母枝ほど着果や果実肥大が良くなるため、せん定で優良な結果母枝を残すようにします。カキの優良な結果母枝とは、枝の先端まで太く、節間が短く詰まった枝です(写真1)。

優良な側枝であっても、何年も使い続けると、枝が古くなり着果や果実肥大にも影響するほか、骨格枝近くに優良な新梢が発生しにくくなります。そのため、せん定時には2~3年おきに骨格枝近くに発生した若い新梢まで切り戻します(図6)。1~4年生の側枝が樹全体にバランスよく配置されているのが理想です。

カキ・クリの 整枝・せん定について

はじめに

果樹の整枝・せん定は、作業しやすい樹づくりや、連年安定生産、高品質果実生産、樹勢の調整等に重要な作業となります。

樹種ごとに特性が異なりますので、その特性を理解したうえで、落葉して樹が休眠期に入る11月下旬以降に取組んでください。

今回は、カキ・クリの整枝・せん定のポイントについてご紹介します。

結果習性

結果習性とは、どのような枝に結実するかという習性のことです。

樹種ごとにタイプが異なり、以下の2パターンに分けられます。

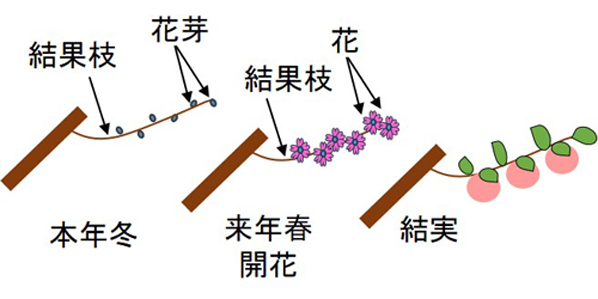

① 結果枝タイプ・・・ナシ、モモ、スモモ、ウメなど

本年発生した枝に花芽がつき、翌春、その枝に開花・結実します(図1)。

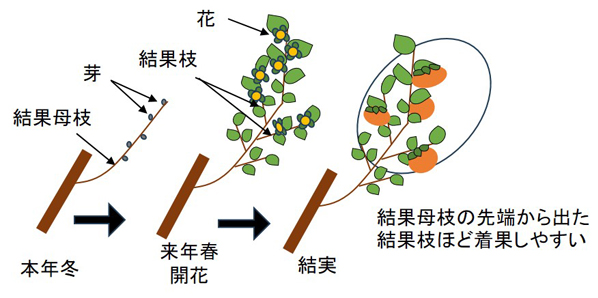

② 結果母枝タイプ・・・カキ、クリ、ブドウ、カンキツ類など

本年伸びた枝が結果母枝となり、翌春、その結果母枝の先端部から伸びた枝に花芽をつけて開花・結実します(図2)。そのため、せん定時に枝の先端を切ると、翌年の花芽が減少する恐れがあるため注意してください。今回、紹介するカキ・クリは結果母枝タイプとなります。

カキ・クリの共通特性

カキ・クリには以下のような特性があります。それらの特性を理解してせん定を実施してください。

① 樹高が高くなりやすい

② 光要求量が高いため、日当たりが悪いと下枝や樹の内側に枝が発生しにくくなり、結果部が樹の上部や外側だけになりやすい

③ 陰芽が発生しやすい(大きな枝を切ると、切り口付近から新しい枝が発生しやすい)

④ 枝先端の芽ほど強い新梢(しんしょう)が伸びる(頂芽優勢が強い)

縮・間伐の実施

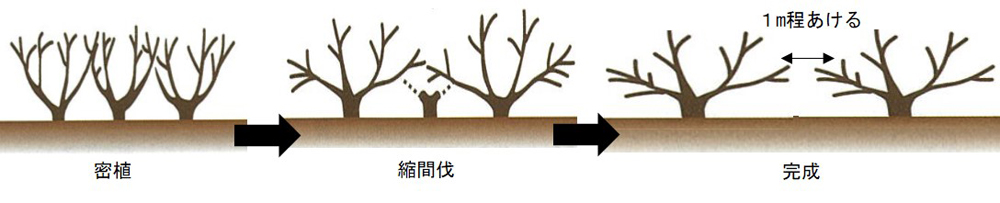

カキ・クリともせん定に入る前に、縮・間伐を実施することが重要です。園内を見渡し、隣の樹同士が重なりあっていないか、園内に光が入らず暗くなっていないか確認しましょう。密植園は樹が高くなり作業性が悪くなるほか、生理落果や病害の増加等により収量の低下にもつながります。まずは永久樹と間伐樹を決め、永久樹に重なる間伐樹を切除し、樹と樹の間を1m程あけるようにしてください。

カキの整枝・せん定

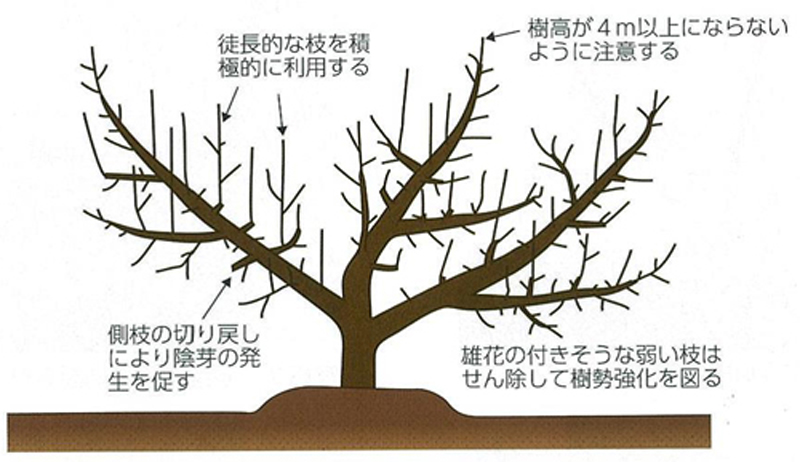

① 整枝

整枝は樹の骨格枝(主枝・亜主枝)を作り樹形を整える作業です。

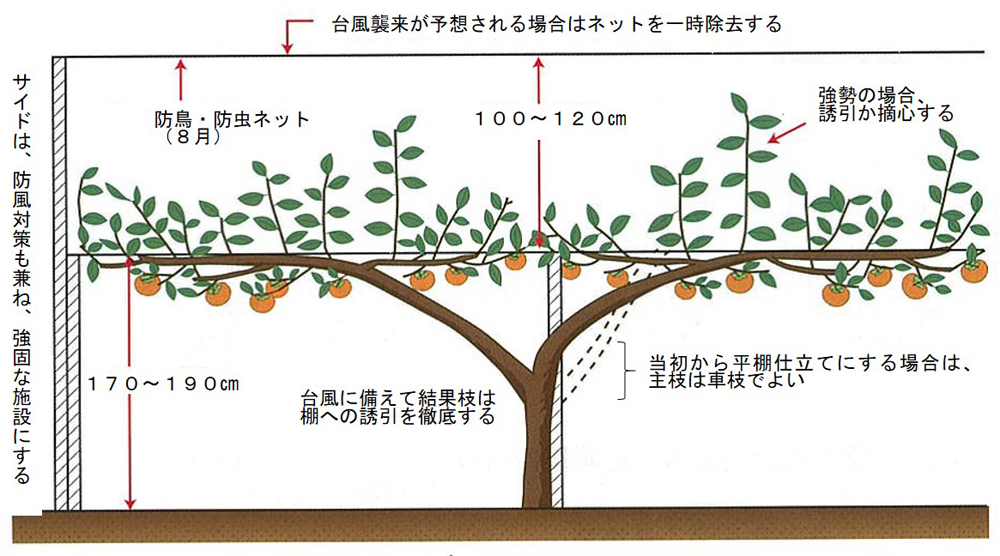

カキの樹形は、開心自然形や平棚仕立て等があります(図4,図5)。いずれも主枝本数は2~4本、それぞれの主枝から亜主枝を1~2本配置します。骨格枝が多すぎると枝が込み合い日当たりが悪くなり、枝枯れや果実品質の低下につながります。そのため、余分な骨格枝があれば間引きせん定を実施します。その場合、一気に大きな枝を間引くと収量が大幅に減少し、樹体への負担も大きくなるため、数年かけて実施してください。

(カキ「太秋」栽培マニュアルH21(改定)より)

クリの整枝・せん定

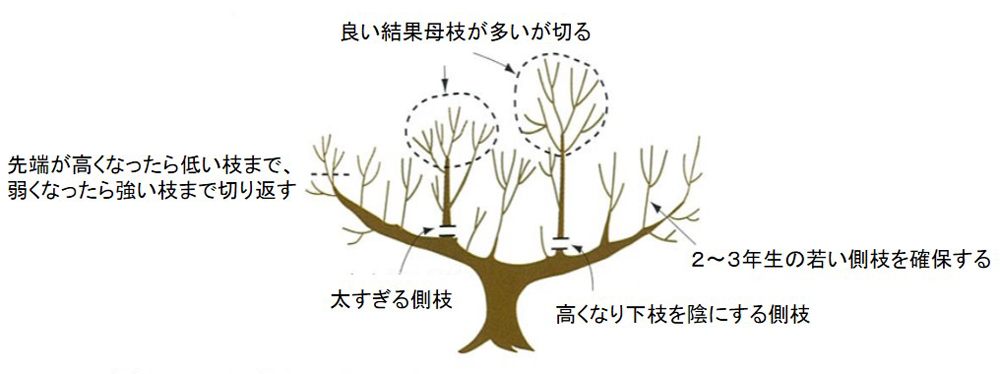

クリは日照を要求するため、せん定を実施しないと光を求めて枝が上へ上へと伸びていき樹高が高くなります。樹が高くなると台風被害にあいやすくなるうえに、側枝が骨格枝から遠ざかり、貧弱な結果母枝が増えて生産力が落ちてしまいます。樹が高すぎる場合は、下枝を陰にするような高く伸びた側枝を思い切って切り、下枝に光を当てることを意識してください。ノコを使ってこれらの作業を行うだけでもクリのせん定としては十分に効果的です(図7)。

若木や低樹高の樹では、図8のような優良な結果母枝を残し、細く節間が長くなっているような不充実の枝を除くせん定を行ってください。

残す結果母枝数は「筑波」で1㎡あたり5~7本、「丹沢」「利平」「銀寄」で8~10本が目安となります。

県北広域本部 鹿本地域振興局 農業普及・振興課

カキ・クリの整枝・せん定について (PDFファイル)