アスパラガス栽培において被覆尿素肥料を用いることにより施肥窒素を3割減肥できる

農業研究センター生産環境研究所土壌環境研究室

研究のねらい

アスパラガス栽培では多量の堆肥施用および施肥がなされており、環境負荷に併せて施肥コストの増加が懸念されています。そこで、被覆尿素肥料を用いることで、窒素施肥量を削減し、収量ならびに品質を確保しながら施肥コストを削減することができる施肥技術を開発しました。また、その際の環境に与える影響を解明しましたので、ご紹介します。

研究の成果

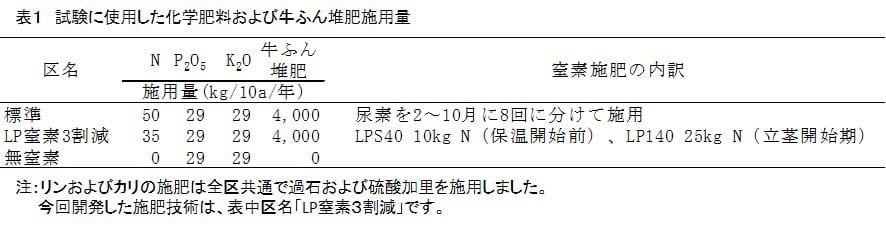

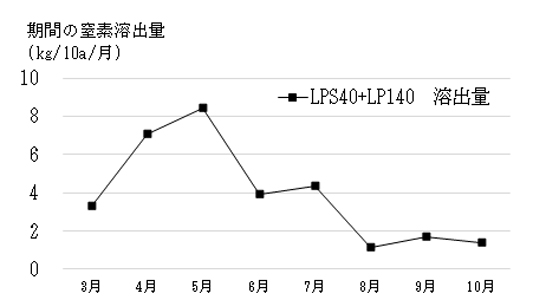

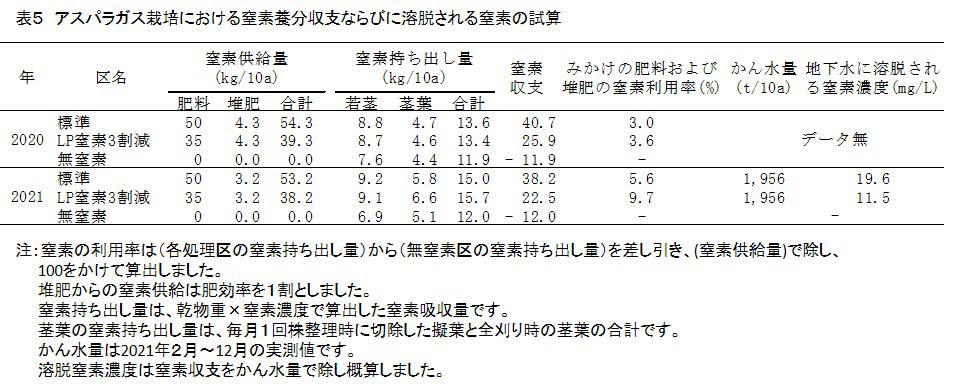

アスパラガス栽培において、保温開始前にシグモイド40日溶出型被覆尿素肥料(LPS40)を10kg N/10a、立茎開始期にリニア140日溶出型被覆尿素肥料(LP140)を25kg N/10a施肥すると、標準施肥(50kg N/10a/年)と比較して、次の1~3の効果が得られます。

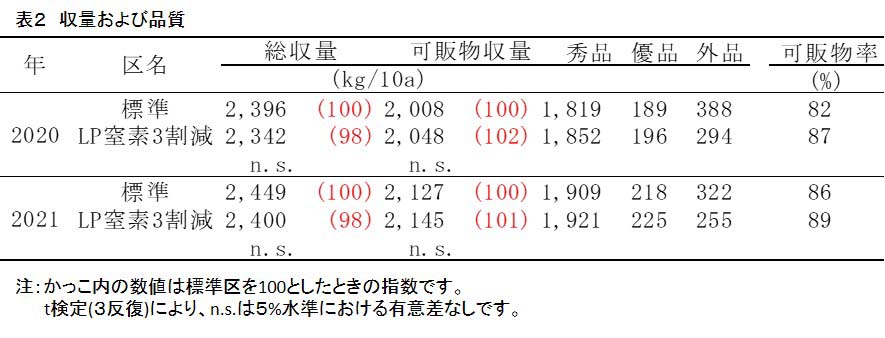

1.窒素を3割減肥しても総収量および可販物収量は同等です(表2)。

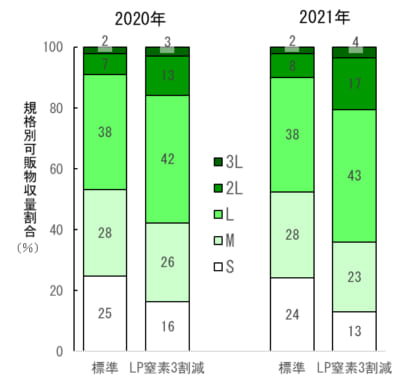

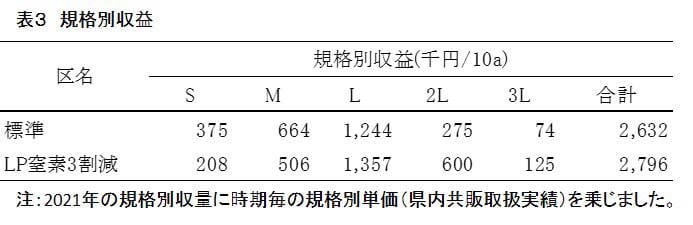

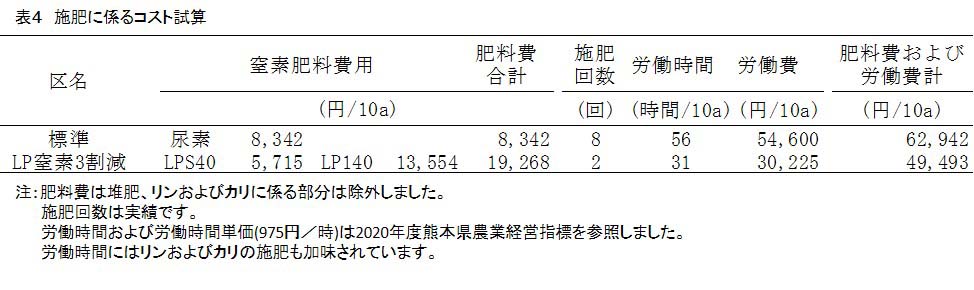

2.規格別可販物収量割合はLおよび2Lの割合が高い(図1)ため、収益は高くなります(表3)。

3.被覆尿素肥料を使うため肥料費は高くなりますが、追肥の労力および労働費が省かれることにより経費削減となります(表4)。

窒素施肥量を削減した際の、環境に与える影響については、4~6のとおりです。

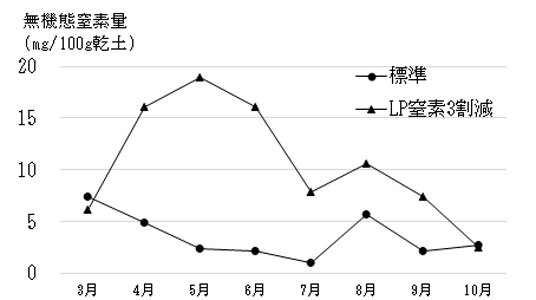

4.被覆尿素肥料からの窒素溶出に伴い、作土中の無機態窒素量は高く推移します(図2、3)。

注:2020年の土壌埋設試験によるLPS40およびLP140の合計です。

(0-20cm深)

5.アスパラガスの窒素吸収量は同程度ですが、窒素供給量が少ないため、みかけの肥料および堆肥の窒素利用率は高くなります(表5)。

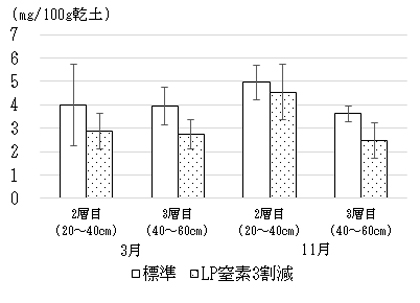

6.下層の硝酸態窒素濃度は同程度以下となります(図4)。概算においても栽培期間を通して地下水に溶脱される窒素濃度は低く見積もられます(表5)。

成果活用面・留意点

1.被覆尿素肥料は土壌中に混和しました。

2.被覆尿素肥料を牛ふん堆肥中やうね表面等に施肥すると、土壌中混和よりその窒素溶出は遅れるため、被覆尿素肥料施肥後は土壌と混和する等して肥効を安定させます(農業研究成果情報No.939)。

3.施肥日は、2020年保温開始前2月5日、立茎開始期3月16日、2021年保温開始前2月8日、立茎開始期3月29日です。

4.アスパラガスの株齢は4年生株(2020年)~5年生株(2021年)です。

5.土壌タイプは厚層多腐植質黒ボク土です。

6.かん水はpF1.7前後で管理しました。

7.立茎は茎径8~12mmのものを10本/m選びました。

No. 739(令和4年(2022年)6月)分類コード 03-04

739_新しい技術_生産環境_アスパラ窒素3割減(PDFファイル)

No.976(令和4年(2022 年)6月)分類コード 03-04

976_成果情報_生産環境_アスパラ硝酸態窒素(PDFファイル)