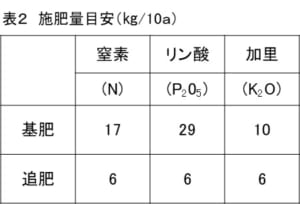

(3)土づくり・肥培管理

堆肥などの有機物や土壌改良資材は、播種の約1か月前に投入し、土づくりを行います。

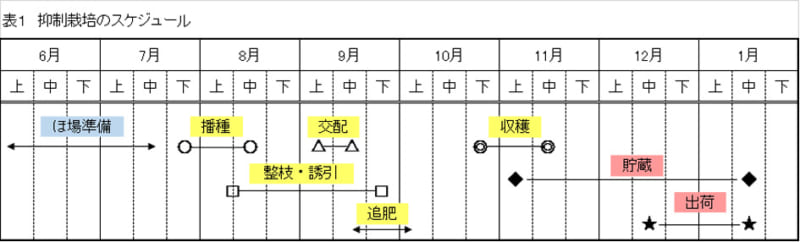

基肥は播種の15日前に、ほ場全面に施用し、追肥は着果後の9月中旬頃に、つるの先端付近に施用します。

露地抑制かぼちゃの栽培管理について~収量・品質向上のためのポイント~

はじめに

かぼちゃは果皮が硬く貯蔵性に優れるウリ科野菜で、日本では古くから、野菜の不足する冬至の時期に食べる風習があります。冬場は、中南米や南半球の国々からの輸入が主ですが、近年、国産野菜への回帰志向により、国内における抑制栽培が拡大しています。宇城地域の美里町でも、かぼちゃの露地抑制栽培が推進され、「美里かぼちゃ」としてブランド化に取り組んでいます。しかし、抑制栽培は、播種時期の高温や台風の襲来、秋の長雨など気象災害の被害を受けやすいことや、栽培後半には気温が低下していくため、栽培の難しい作型です。そこで、露地抑制かぼちゃの安定生産・品質向上に向けた栽培管理のポイントをご紹介します。

(1)排水対策

かぼちゃは、過湿状態の土壌では根の伸長が悪くなり、べと病など病害の発生も助長されます。また、台風・長雨などに対応するためにも、十分な排水対策が必要です。そこで、

⓵畝高を高くする

② ほ場周囲に排水溝を整備する

などして、排水対策を徹底してください。

(2)鳥獣害対策

イノシシやカラスなどの鳥獣害から守るため、以下のような対策が必要です。

① ほ場周辺の雑草を刈り取り、隠れ場を無くす

② ほ場周囲を柵(金網、電気柵、ワイヤーメッシュなど)で囲む

③ 1~2m程度の高さと間隔でテグスを張り巡らせる(人身傷害防止のため、テグスがあることの目印や注意書きを付ける)

(4)播種

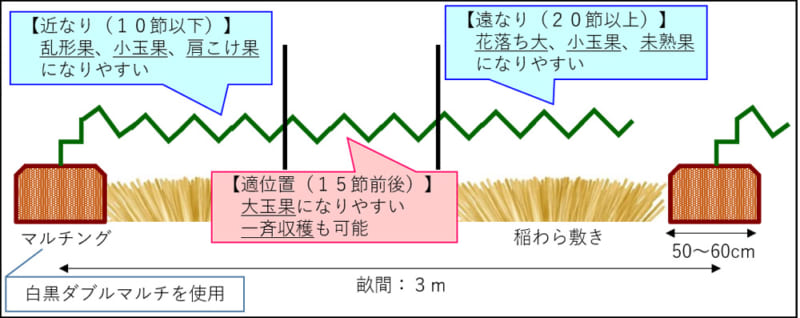

栽植様式は、畝幅3m、株間30~40㎝を基本とし、7月下旬から8月中旬に、ほ場に直播きします。発芽を揃えるため、播種前に種子を1時間程度、水に浸す「浸水処理」を行います。浸水後は、種子の腐敗を予防するため、水分をしっかり拭き取ります。欠株に備え、7.5㎝ポット等で補植用の苗も準備しておきます。

初霜が降りる前に収穫できるよう、播種時期は遅れないようにすることが大切です。

(5)整枝

大玉を生産するため、親づる1本仕立て1果どりとします。つるが1m程度伸びたころから、目標方向に竹串や針金などで誘引します。茎のころび防止のため敷きわらも有効です。誘引作業とともに、各節から発生するわき芽は適宜取り除き、通気性と採光性を良くします。特に、雌花が着生した節のわき芽は速やかに取り除き、果実に養分を集中させます。そして、主枝は着果節位から10~15節上位で摘芯します。これらの作業は晴天時に行うことで、切り口が速やかに乾燥し、病害への感染を防ぐことができます。

生育後半になれば、気温の低下と着果負担の増加により、草勢が低下しやすくなります。そのため、生長点付近のわき芽を2~3本放任することで、草勢を維持します。ただし、草勢が強く、わき芽の発生が多い場合は、随時摘芯します。

(6)交配・摘果

野生のハチやアブ等による自然交配とします。補助的に人工交配をする際は、早朝に行います。

理想的な着果節位は15節前後です。直径8㎝程度まで肥大した良形のものを残し、不要な果実は速やかに取り除き、1株当たり1果とします。10節以下に着いた果実は乱形果、小玉果、肩こけ果になりやすいので、着果させないようにします。

(7)玉敷き・玉直し

果実が直接、地面と接していると腐敗のリスクが高くなります。そのため、交配後20日頃に、果実の下にマットを敷く「玉敷き」を行います。

また、果皮の着色ムラを防ぐため、収穫10日前を目安に接地面をずらす「玉直し」を実施します。この時、果梗部(果実のヘタの部分)やつるを傷つけないよう、丁寧に扱います。

なお、果実に直射日光が当たる場合は、新聞紙などを利用した日焼け果対策が必要です。被覆した後は、オオタバコガなどの害虫が侵入していないか、こまめに確認してください。

(8)収穫

収穫の目安は、着果後45~50日が経過し、緑色だった果梗部が茶色にコルク化した頃です。収穫前には、試し切りを行い、完熟程度を確認します。

降雨後の果実は、水分が多く含まれており、貯蔵中に腐敗する可能性が高いため、雨の直後は収穫を控えてください。

(9)収穫後の貯蔵管理

収穫後、果実の腐敗を防ぐとともに、デンプンの糖化を促し、食味を向上させることを目的に、貯蔵管理を行います。まず、果梗を短く切り取り、風通しの良い日陰で7~10日程度切り口を乾かすキュアリングを行います。その後、腐敗果や傷果等を選別し、風通しの良い納屋などで貯蔵します。貯蔵適温は10~15℃、貯蔵期間は40~50日程度です。貯蔵期間が終了した果実から計画的に出荷を行います。

最後に

一つ一つの管理作業が遅れないように、天気予報をこまめに確認しつつ、早めの準備を行ない、収量・品質の向上につなげましょう。

県央広域本部 宇城地域振興局 農業普及・振興課

詳細はこちら

露地抑制かぼちゃの栽培管理について