収穫適期の判断

大豆栽培において、収穫適期の見極めは、収量、品質に大きく影響します。

収穫適期を見誤ると、しわ粒や裂皮、カビ粒などが発生し、品質低下に繋がるため、適期に収穫する必要があります。

大豆の収穫適期は次の状態になった頃合が目安となります(図1)。

①全体:葉が完全に落ちており、茎とさやだけになります。

②さや:さやが黄化してから約2週間経過しており、茎をゆさぶるとカラカラと音がなります。

③豆:粒が球形になり、硬くなって、爪を立てても爪跡が5ミリ以下になります。

④茎:完全に茶色く枯上がり、手でポキッと折れます。

また、前日に雨が降ると、上記の状態を満たしていてもさやや茎が湿り、作業に適さない場合があります。大豆の状態を確認し、収穫日が晴天の場合は午前10時から午後5時までを目安に作業を行ってください。

図1 大豆の収穫適期の様子

図1 大豆の収穫適期の様子コンバインでの収穫作業について

(1)収穫ロス

コンバインによる大豆の収穫作業では、収穫ロスが問題となります。収穫ロスには、倒伏によりほ場に残る「倒伏損失」、充実したさやがほ場に落ちる「落莢(らっきょう)」、さやから子実が落ちる「裂莢(れっきょう)」と切り株に残る「刈残し」があります。

収穫ロス防止対策として、次の対策が挙げられます。

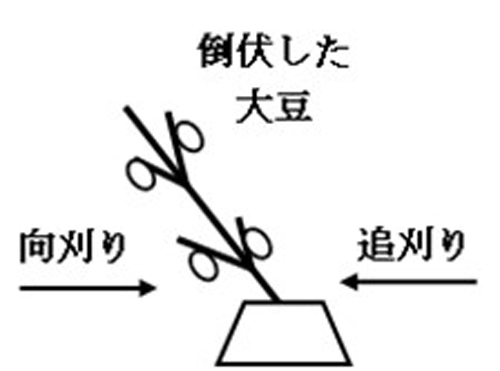

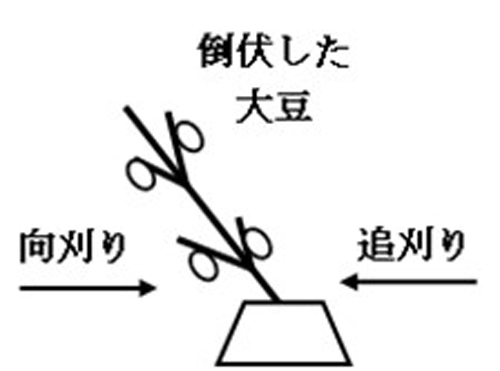

①倒伏損失対策:倒伏した大豆を収穫する場合、向刈(むかいが)りでロスを少なくしましょう。

②落莢、裂莢対策:刈り遅れにならないよう、適期に刈り取りを行いましょう。

③刈残し対策:コンバインの刈り刃が地面と平行になるよう、コンバインの傾きに注意し、小石などの異物が混入しない程度の高さに刈り刃の位置を調節しましょう。

図2 コンバインでの収穫の様子

図2 コンバインでの収穫の様子

図3 コンバインでの収穫方法

図3 コンバインでの収穫方法

図4 刈残ったさやの様子

図4 刈残ったさやの様子(2)被害粒の防止

コンバイン収穫では、収穫ロスと同様に汚粒の発生が問題となります。主な要因として土の嚙込み、雑草、青立ち株などが挙げられます。収穫前に汚粒の防止対策を講じておくことが大切です。

①土の噛込み防止:土の噛み込みを防止するには、畦高さを低く抑え、倒伏が少なく、最下着莢(ちゃっきょう)位置が高くなるように栽培しましょう。また、収穫作業中にヘッダ部に土が入ったら、速やかに停止し、土を取り除きましょう。

②雑草対策:収穫時に雑草があると汚粒の発生だけでなく、発生エリアの拡大につながります。特に、海外由来の雑草(ヒロハフウリンホオズキ等)は発生期間が長く、防除が困難となる場合がありますので、ほ場を周って除草し、ほ場外に持ち出して処分しましょう。

③青立ち株対策:青立ち株とは、葉は落葉せず茎葉部が青々しているのに、さやはすでに収穫に適する色になり子実のみが成熟してしまっている株のことをいいます。

コンバインによる収穫を始める前にほ場を周って青立ち株を抜いてから収穫を始めましょう。

図5 収穫期の大豆の中に生えるヒロハフウリンホオズキ

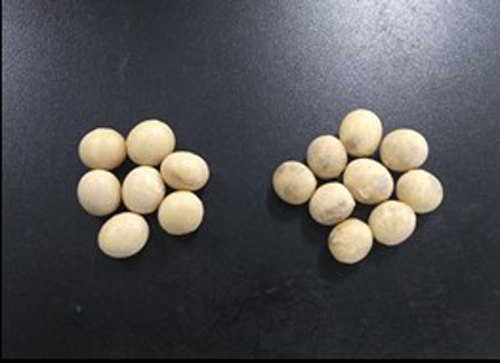

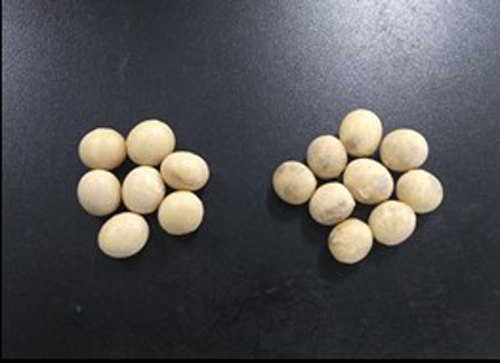

図5 収穫期の大豆の中に生えるヒロハフウリンホオズキ 図6 整粒(左)と汚粒(右)

図6 整粒(左)と汚粒(右)乾燥調製

大豆は粒が米麦に比べて大きいため、乾きづらく、無理に乾燥速度を上げると、しわや皮切れが発生しやすくなります。

そのため、これらの品質低下を起こさないため、適切な乾燥調製を行う必要があります。

(1)乾燥

個別に乾燥を行う場合、仕上げ水分は15%を目標とします。大豆の穀粒水分が18%になるまでは、加温せずに通風乾燥し、18%以下では裂皮が発生しない30℃以下の温風で通風します。

循環式乾燥では機械的な衝撃による破砕、皮切れ、しわ等の被害粒が発生しないように注意しましょう。

静置式乾燥機では、送風温度が30℃以下、穀温が気温より15℃以下になるよう細目に調整し、乾燥むらを防ぐため、ときどき攪拌(かくはん)しましょう。

(2)しわ粒、皮切れの防止

ちりめんじわ、亀甲じわ、皮切れ、裂皮などの発生の仕組みは複雑ですが、子実肥大期の栄養状態や収穫期、収穫後の乾燥条件により発生するとされています。

子実の被害粒は、選別作業で除去することが難しくなるので、栽培管理、収穫、乾燥作業などの段階で、適切な管理が必要です。

特に、収穫期の天候や子実の含水率、湿度、乾燥温度などに留意し、種皮や子実粒に急激な膨張と収縮が起こらないようにする必要があります。

天草広域本部 農林水産部 農業普及・振興課

麦大豆の収穫(適期刈取他) (PDFファイル)