この時期のかん水は、ハウス内の湿度確保や乾燥による穂先の開きや曲がり、萌芽遅れ等の防止につながります。そのため、小まめに畝表面の土壌水分を確認し、畝表面が乾かない程度に少量多回数でかん水します(写真3)。

ハウスに入ると、メガネが曇る程度の湿度が保たれる環境が望ましいです。

アスパラガスにおけるかん水管理のポイント~時期毎の適切なかん水で増収を目指す~

はじめに

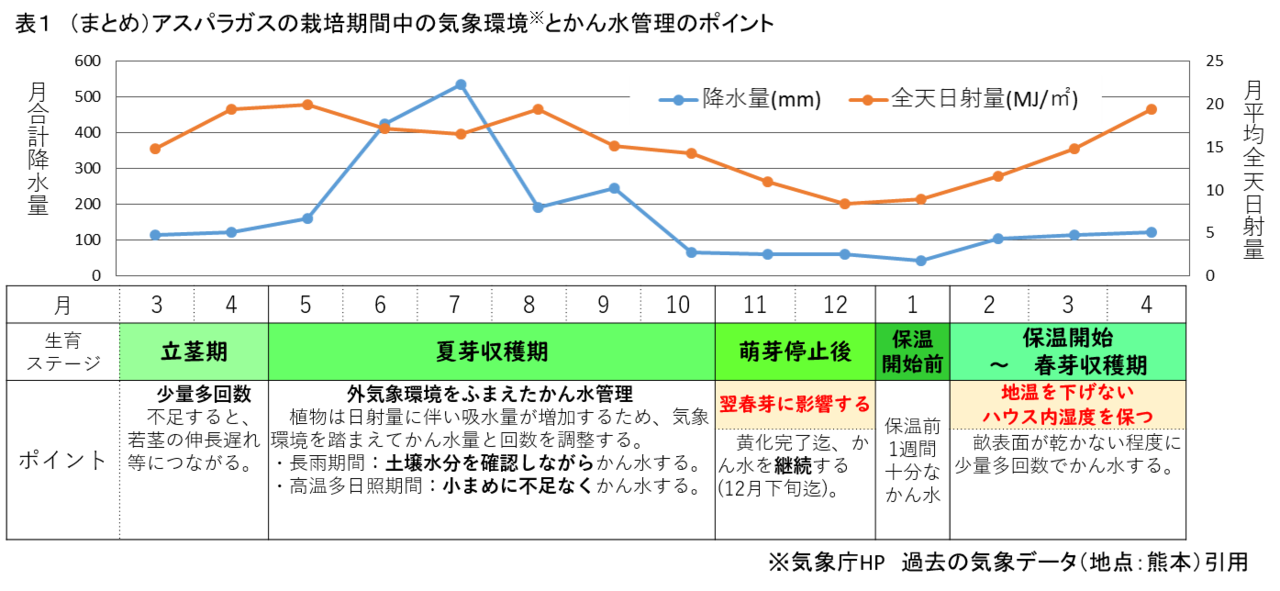

アスパラガスのかん水管理は、生育の安定、若茎(じゃっけい)の伸長促進、りん芽数の増加等に影響するため、収量性に直結する重要な管理です。また、本県の作型は、保温後の2月頃から春芽の収穫を開始し、立茎(りっけい)後、10月頃迄夏芽を収穫する半促成長期どりの作型です。そのため、生育ステージや環境の変化に応じたかん水管理が必要です。

そこで、アスパラガスのかん水管理のポイントを生育ステージ毎に紹介します(表1)。

立茎期(3~4月)

光合成の主要部である偽葉(ぎよう)(地上部)を確保するため、春芽の萌芽状況から判断し、若茎をそのまま伸長させる立茎を開始します。

この時期にかん水量が不足すると、若茎の伸長が遅れや生長点の萎れ等を引き起こしやすくなります。

一方、かん水量が多過ぎると、軟弱徒長や若茎の表皮が長時間濡れてしまい、茎枯病の発病リスクが高まります。

そのため、かん水は控えめとし、土壌水分状態を確認しながら少量多回数でのかん水管理を行います。立茎終了(摘芯)後は、草勢を強くするため、天候を見ながら立茎期間中よりも多めのかん水量とします。

夏芽収穫期(5~10月)

梅雨期(6月~7月中旬)は山羊角や曲がり等の異常茎の発生が懸念されます。そのため、土壌の水分状態を均一に保つよう管理します(写真1)。

また、降雨の浸み込みによって、側面周辺部の畝は多湿になり、中央の畝は乾燥している場合があります。そのため、土壌水分を確認しながら、畝毎にかん水する等の工夫が必要です(写真2)。

梅雨明け後のアスパラガスは、蒸発散する水分、光合成に要する水分、茎葉が伸長するための水分等、非常に多くの水分を必要とします。かん水不足とならないように、十分な土壌水分を維持します。

また、土壌水分は、乾燥と湿潤を繰り返すよりもやや湿潤状態(目安:地表下25㎝でpF値1.5~1.8程度)を維持する方が根域の吸水ストレスの低減につながります。そのため、数日おきにたっぷりかん水をするのではなく、土壌水分の状態を確認しながら少量多回数でこまめなかん水を行います。

収穫終了後(11~12月末)

萌芽停止後は、茎葉で生成された同化養分が貯蔵根やりん芽に移行し、気温の低下に伴い茎葉が黄化する期間に移ります。この時期のかん水管理は、同化養分の蓄積量増加やりん芽の形成に作用し、翌年春芽の収量に強く影響します。そのため、萌芽が停止した後も全刈りまでは、過乾燥にならない程度に適宜かん水を継続します。

保温開始前(翌年1~2月)

翌春芽収穫に向けて、2月頃から保温を開始します。保温開始前に土壌水分が十分に確保されていないと、地温が上がらず保温開始から収穫開始までの日数がかかったり、春芽収穫期間のかん水回数が増加し、結果として、地温低下による収量低下につながります。そのため、保温開始の一週間程度前から保温開始までは、畝内の土壌水分を十分に保たせるように、たっぷりかん水を行います。

保温開始~春芽収穫期 (翌年1~4月)

かん水管理の時間帯

一般的に、かん水をすると、地温が低下します。その程度は、夜間の最低気温よりも昼間の最高地温の低下に影響します。

春芽収穫期間は、地温を下げないように晴天日の午前中の収穫終了後にかん水します(夕方には行わない)。

一方で、夏芽収穫期の盛夏期は、日中にかん水の水が熱くなっている場合があります。そのため、冷たくなるのを確認した後にかん水を行います。また、この時期の夕方かん水は地温低下に効果的です。

最後に

かん水管理のポイントは、少量多回数かん水です。アスパラガス栽培のかん水管理は、生育の安定や収量性の確保等重要な役割を担います。年間を通した管理ですので、土壌水分や生育状況、天候等を考慮し必要十分な量をかん水し、収量性の高いほ場づくりに努めましょう。

県北広域本部 農林水産部 農業普及・振興課

詳細はこちら

アスパラガスにおけるかん水管理のポイント