4.遮光処理

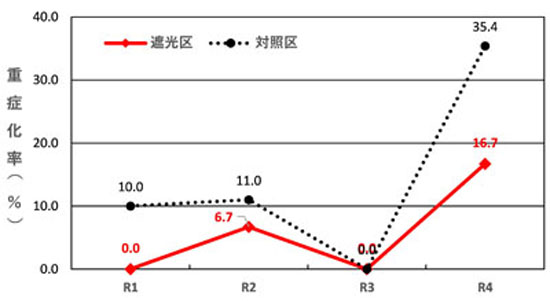

直射日光が当たり、高温になりやすい果実ではみつ症の発生が多くなります。特に日当たりが強い場所(西日が強く当たる場所等)には遮光ネットを設置することで果実温度の上昇を抑制し、みつ症の発生を軽減することができます(写真3、図3)。

techniques and methods

「新高」は古くから栽培されている晩生品種ですが、みつ症や発芽不良等の生理障害が出やすい特性があり、近年は気候の影響を強く受け、生産が不安定となっています。今回は、減収となる影響の大きい「みつ症」についての対策を紹介します。

みつ症は果実が成熟する過程で果肉組織の一部が水浸状になる生理障害で、重症になると発生部分が褐変化し、落果します(写真1,2)。

みつ症発生の主要因は、夏季(8月~9月)の高温と乾燥です。また、果実の過熟によっても発生が助長されるため、収穫遅れがみつ症の増加に繋がります。

これらを踏まえて、みつ症軽減に向けた下記対策を徹底します。

1.適期収穫

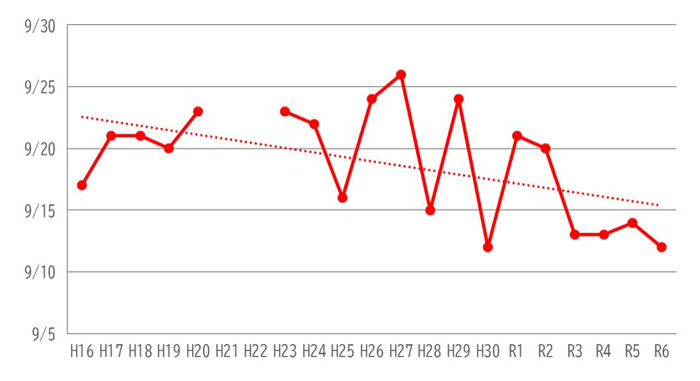

温暖化による生育前進化に伴い、収穫期も早くなっています(図1)。特に満開から40日後までの平均気温が高く推移すると果実の成熟が早まる傾向にあるため、注意が必要です。

熊本県では、満開日から180日間または積算温度4000℃到達時点を「新高」の成熟の目安としています。これを参考として、成熟予想時期の20日前頃から1週間おきに樹冠外周部の成熟が早い果実でみつ症の発生状況を確認しながら適切な収穫時期を判断します。

2.かん水の実施

降雨が少ない場合は土壌の乾燥を防ぐために、1週間間隔で樹冠下に20~30mm程度を目安にして、かん水を実施しましょう。また、収穫1ヵ月前頃から糖度低下を防止するためにかん水量を徐々に減らしていきますが、猛暑が続く場合は果実品質を見ながらかん水量を減らさずに果実肥大を促しましょう。

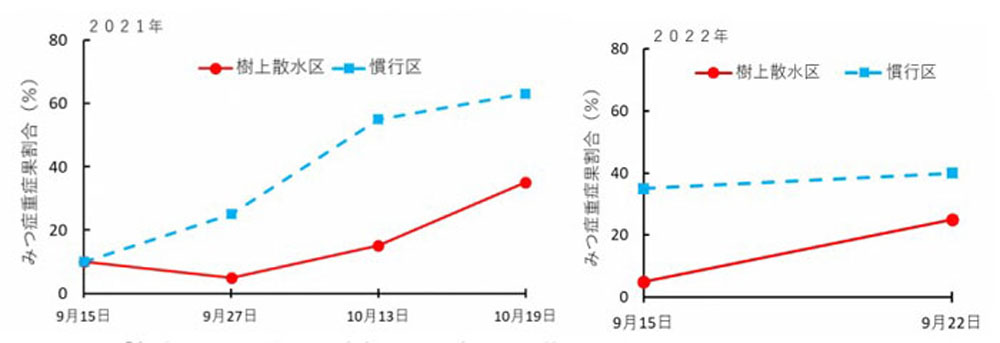

また、かん水設備がある場合は、日中に樹上散水することで、果実に多少汚れが生じるものの、果実温度を下げることができ、みつ症発生を軽減することができます(図2)。

3.追肥の実施

樹勢維持のため、7月に追肥(窒素とカリ成分を年間施肥量の10%)を行います。ただし、樹勢の強い樹や着果量が少なく、新梢(しんしょう)の発生が多い樹では減肥または施用を控えましょう。

4.遮光処理

直射日光が当たり、高温になりやすい果実ではみつ症の発生が多くなります。特に日当たりが強い場所(西日が強く当たる場所等)には遮光ネットを設置することで果実温度の上昇を抑制し、みつ症の発生を軽減することができます(写真3、図3)。

5.品種更新

「新高」の比率が高い経営体では「新高」の一部を、みつ症が発生しにくい「あきづき」「甘太」等への改植を行うことで、危険分散を図ることを検討してください。

以上の対策は、基本管理が徹底されていなければ充分な効果が発揮されません。異常気象に耐えうる健全な樹体づくりも重要です。完熟堆きゅう肥の投入など、土づくりも忘れずに取り組んでください。

県北広域本部 玉名地域振興局 農業普及・振興課

ナシ「新高」のみつ症対策 (PDFファイル)