はじめに

近年、熊本県の大豆栽培は連作による収量低下、多雨や干ばつなど極端な気象や帰化アサガオ類などの難防除雑草による生育抑制等の被害が増加しています。今回はそれらに対応する技術をご紹介します。

ほ場準備

多雨や連作に対応するためのポイントについて、次のような対策が挙げられます。

①排水対策

大豆は湿害を受けやすい作物ですが、本県平坦地域の播種(はしゅ)適期は雨の多い7月上旬~中旬です。作付けするほ場が滞水することが無いように額縁明きょは排水口に繋ぎ、併せて弾丸暗きょ等補助暗きょを施工することで雨上がりの速やかな播種、播種後の湿害を防ぎます。

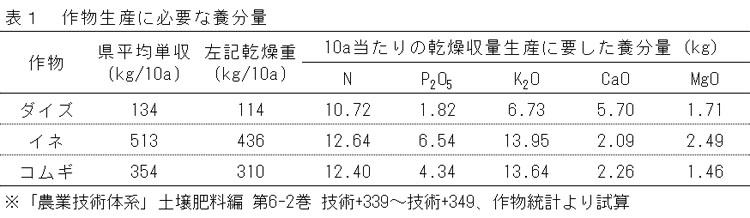

②土づくり・施肥

大豆は他の穀物と比較して窒素、カルシウムを多く収奪する傾向にあり(表1)、適切に施肥する必要があります。大豆の場合、窒素は根粒菌によって植物体に供給されますが、根粒菌が着生するまでの生育初期や開花期以降の根粒菌の活性が低下する時期は土壌中の窒素が必要になります。また、麦わらをすき込んだ場合、麦わらの分解にも窒素が使われるため、必ず基肥として窒素成分2kg/10a程度の施肥を行ってください。

播種関連作業

大豆連作による土壌病害の発生、降雨の長期化や梅雨明け以降の干ばつ対策として次のような対策を実施します。

①種子消毒

鳥害の防止、紫斑病等病害虫の予防のため必ず登録のある種子処理剤を使用します。特に、連作するほ場では白絹病等の病害が増加する可能性があるため、登録のある薬剤を使用します。

②播種

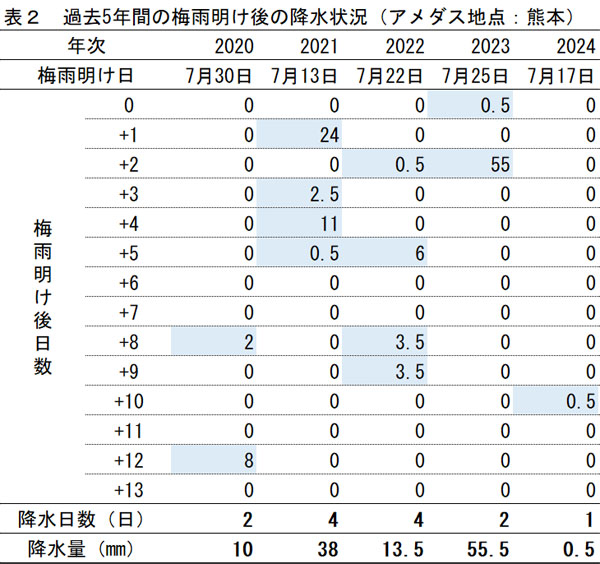

遅まきは生育量不足による減収を招きます。このため、梅雨時期でもほ場が滞水するような大雨が5日程度無いと予想される場合には、7月上旬の播種を検討してください。早期播種することで、苗立ちが不良となった場合でも適期に播種をやり直すことができ、遅まきになるリスクを減らすことができます。

また、近年は梅雨明け以降、少雨傾向となる場合が多くなっています(表2)。播種後に干ばつが予想される場合は、播種深度を5cm(通常3cm)とし、鎮圧を強くかけることで種子を高温・乾燥から守り、本暗きょの排水口を閉めて土壌の水分を逃さないようにします(図1)。

図1 干ばつにより生じた暗きょ上の発芽不良

図1 干ばつにより生じた暗きょ上の発芽不良中間管理

大豆栽培における中間管理は、主に①雑草防除、②中耕・培土、③病害虫防除の3つが挙げられます。

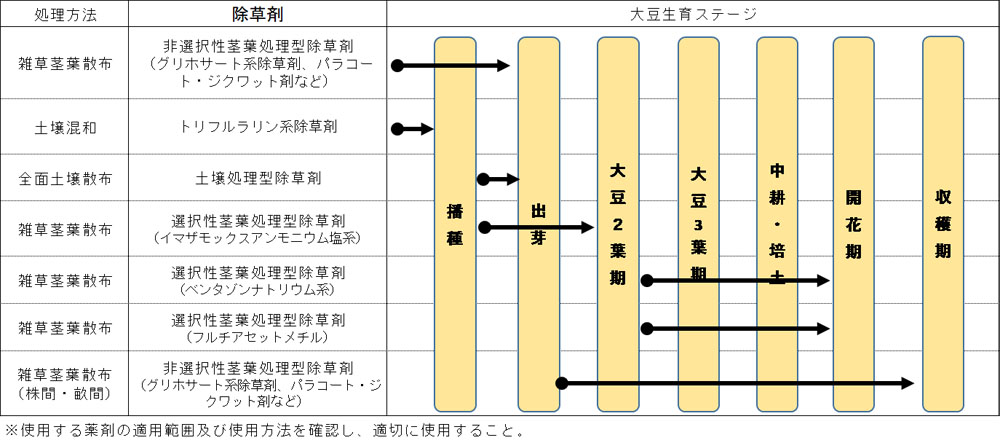

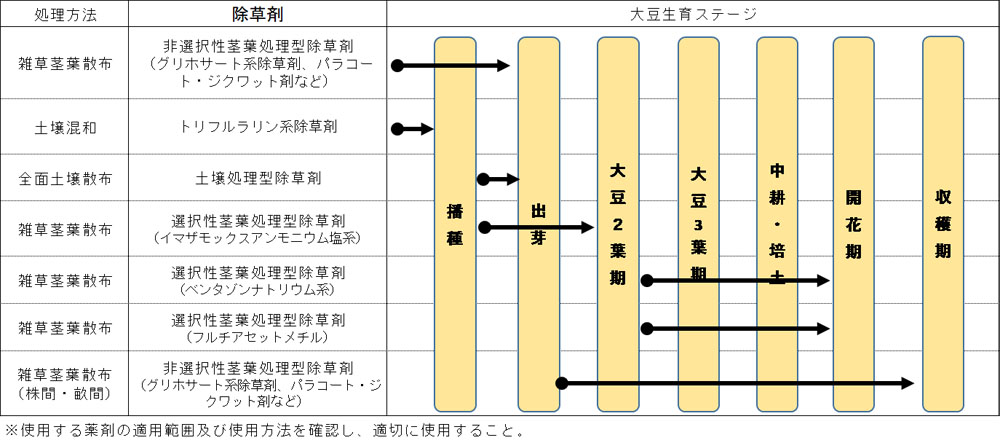

①雑草防除

畑で夏季に栽培を行う大豆では雑草が多発生するため、適期に除草剤を散布することが重要です。特に、帰化アサガオ類の多発が予想されるほ場では、大豆の発芽より早く帰化アサガオ類が発生することがあります。播種後はほ場を定期的に観察し、雑草の発生状況に合わせて図2を参考に除草剤を適切に組み合わせて防除を実施します。現在、AI による栽培管理システムを活用することで、作物の生育や病害・雑草の発生を予測し最適な防除時期を提案してくれるサービスもありますので、必要に応じて活用をご検討ください。

図2 帰化アサガオに登録のある除草剤と散布時期

図2 帰化アサガオに登録のある除草剤と散布時期②中耕・培土

大豆栽培において中耕は除草、培土は不定根の発現倒伏防止として欠かせない作業です。開花までに2回の作業が望ましいですが好天が続き干ばつが予想される場合には、土壌の乾燥を助長するため注意が必要です。干ばつ時にも畝間かん水や暗きょ逆流によるかん水が実施できない場合は、中耕・培土は控え、降雨が予想されるようになってから中耕・培土を実施します。

③病害虫防除

気象の変化に伴い、特定の病害虫の発生が多発する年が増加しています。各地域の栽培暦を基本に、その年の気象や病害虫防除所が発出する予察情報も参考にしながら適切な薬剤を散布します。

近年、県内の一部の地域では、ハスモンヨトウのクロラントラリニプロールに対する薬剤感受性の低下が報告されています(ハスモンヨトウ幼虫の薬剤感受性検定の結果(技術情報第18号)。そのため、同一系統薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行います。

さいごに

今回紹介した対策技術は基本技術の一部をピックアップしたものです。品種が変わっても基本的な技術は変わりません。気象情報や病害虫防除所からの情報、栽培するほ場の特徴などから大豆の生育、雑草・病害虫の発生などを推測し、適切な管理を行いましょう。

県央広域本部 農林部 農業普及・振興課

大豆栽培のほ場準備と初・中期の管理について (PDFファイル)