低温嫌気処理によるγ―アミノ酪酸高含有てん茶の製造技術

農業研究センター茶業研究所

研究のねらい

熊本県産茶の新たな需要を創出できる商材として、機能性成分であるγ―アミノ酪酸(以下、「GABA」という。)を多く含むお茶、特に抹茶の原料であるてん茶は、食品加工用途で様々な活用場面が見込まれるため有望です。

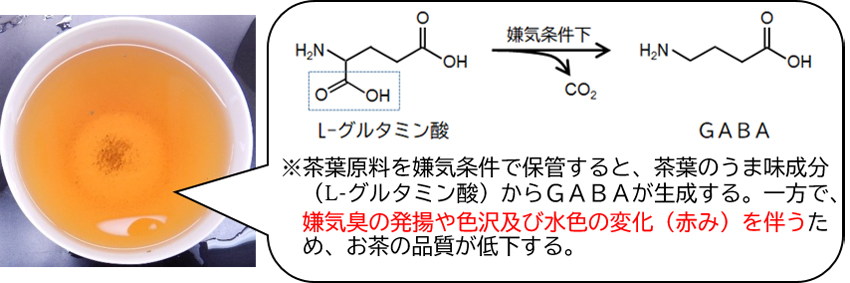

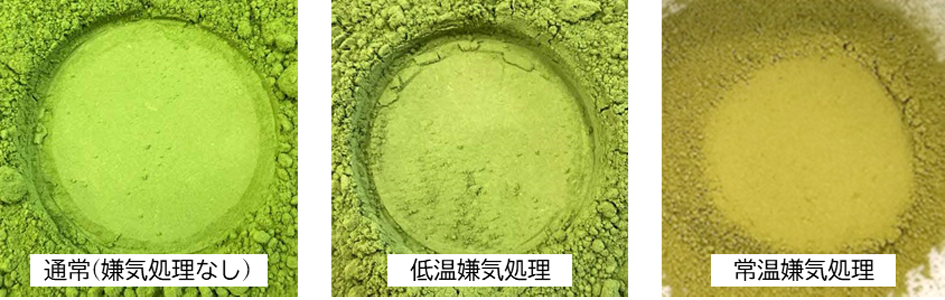

お茶の製造において、GABAは生葉(茶葉原料)を嫌気条件(低酸素条件)に置くことで増加しますが、処理に伴って「嫌気臭」と呼ばれる特有の臭いが発揚し、またお茶が赤みを帯びるなど、商品化を図るうえでの課題となっています(図1)。

そこで、GABAを多く含有し、かつ嫌気臭の発揚を抑えた新たなてん茶製造技術を開発しましたので紹介します。

研究の成果

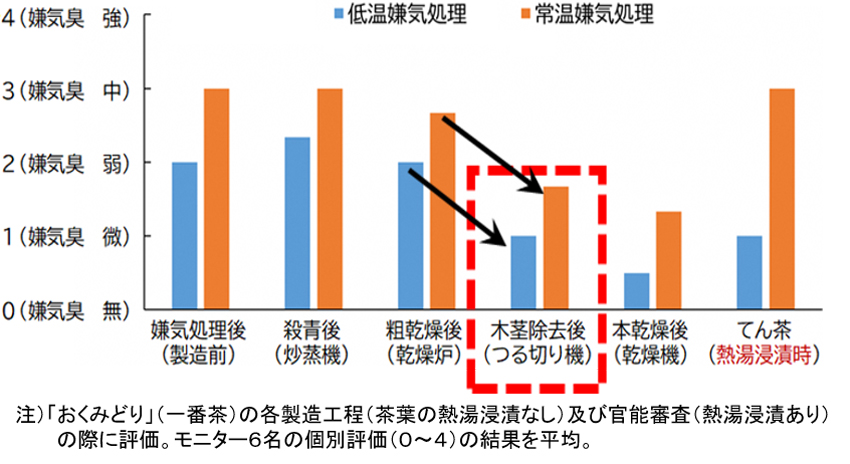

1.室温7℃程度の低温で嫌気処理を行った製造開始前の茶葉は、常温で処理した茶葉よりも嫌気臭が低減されます。なお、嫌気処理の温度によらず、てん茶に特有の製造工程である木茎除去(つる切り工程)を行うことで嫌気臭の強度が低下しますが、低温嫌気処理の方が常温嫌気処理よりもてん茶(熱湯浸漬時)の嫌気臭が大幅に軽減されます。(図2)

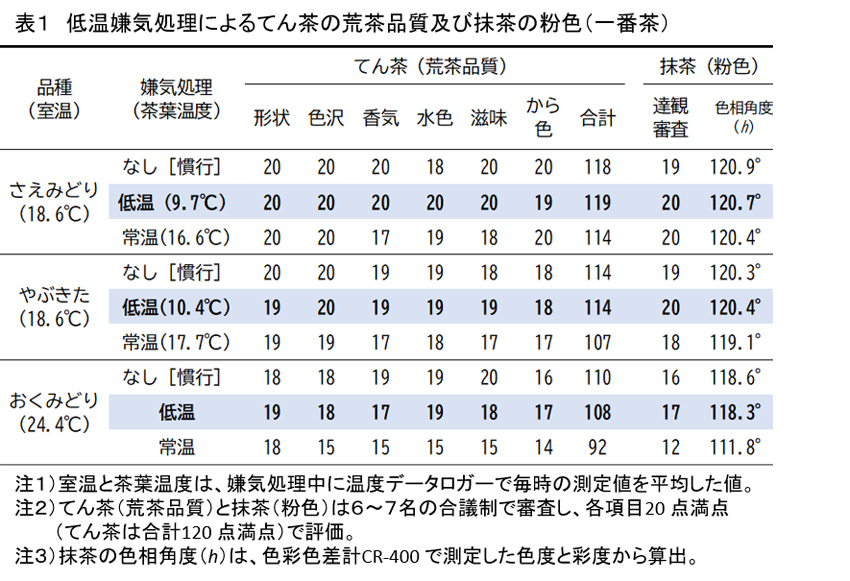

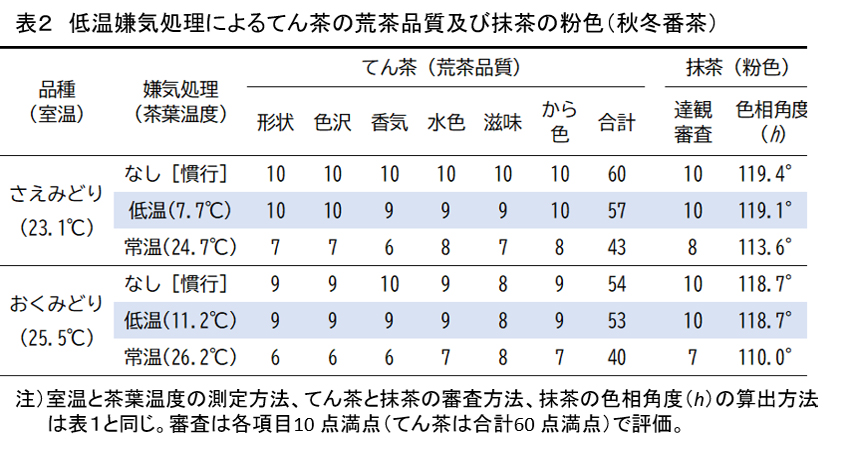

2.低温で嫌気処理を行ったてん茶は、常温嫌気処理のてん茶よりも香気や色沢が優れ、抹茶の粉色は嫌気処理を行わない通常のてん茶とほぼ同等になるなど、製茶品質が改善されます。なお、室温が高くなる時期の製造において、特に品質改善効果が高くなります。(表1、表2、図3)

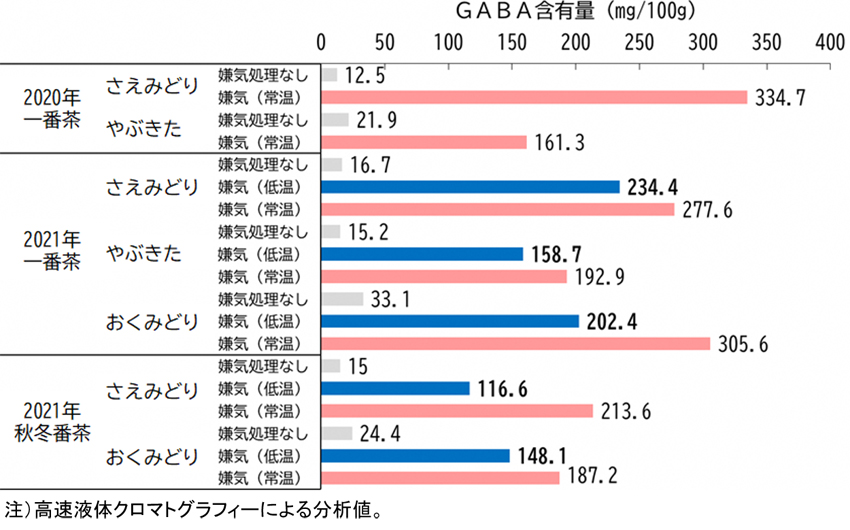

3.低温嫌気処理を行ったてん茶のGABA含有量は、常温嫌気処理を行ったてん茶よりもやや少なくなりますが、通常のてん茶よりも6~10倍程度多くなります。(図4)

以上のとおり、てん茶を製造する際に茶葉を室温7℃程度の低温条件で嫌気処理を行うと、常温での嫌気処理で問題となる嫌気臭発揚などの影響を抑えることができます。また、嫌気処理を行わない通常のてん茶と荒茶品質及び抹茶の粉色がほぼ同等で、GABAが通常よりも6~10倍以上多く含まれたてん茶を製造することができます。

成果活用面・留意点

1.熊本県農業研究センター茶業研究所において、てん茶をK社製ハイブリッド製茶ライン(炒蒸機、ネット型乾燥炉、つる切り機等で構成)、抹茶をT社製粉砕機FPS-1で製造した試験の結果であり、GABAを多く含むてん茶及び抹茶の生産に取り組む茶生産者が活用できます。

2.茶葉原料(特に一番茶)は摘採後に発熱しやすいため、嫌気処理前に通気式コンテナで茶葉温度を下げてから低温嫌気処理を行ってください。

3.無被覆の茶葉を同様の方法で製造した「食品加工用てん茶」においても、本方法で同様の効果が得られます。(データ省略)

No.972(令和4年(2022 年)6月)分類コード 05-08

972_低温嫌気処理によるγ―アミノ酪酸高含有てん茶の製造技術

特産

いぐさ乾燥作業の効率化には、サーモグラフィとルーバーの併用が効果的である

「熊本TC01」の二番茶は「やぶきた」よりも高収量・高品質で遊離アミノ酸含量が多い

蒸し製緑茶製造ラインを活用した新たなCTC緑茶製造方法

除菌剤の拭取りは、畳表の色の変化や摩耗強度に影響を及ぼさない

黒ボク土壌茶園への春先の硫酸マグネシウム施用量は10㎏(MgO ㎏)/10aが適当である

いぐさ「涼風」の追肥を耕種基準より早く始めると、畳表の品質は低下する

CTC緑茶製造工程における標準的な製造時間及び茶葉含水率

乾燥機背板の可動式への改良で、無染土乾燥時のいぐさの湾曲を軽減

蒸し製緑茶製造ラインを用いた加工食品向け粉末茶原料の連続的な生産方法

簡易減圧染色装置を利用することで無染土「涼風」を天然染料で染色できる

(No.873(令和元年(2019 年)5 月)分類コード 05-07)いぐさポット苗株分け時の新芽等への損傷は苗の生育にほとんど影響を及ぼさない

(No.874(令和元年(2019 年)5 月)分類コード 02-07)尿素と牛糞ペレット堆肥を用いた緑茶ドリンク原料向け低コスト施肥体系

(No.859(令和元年(2019 年)5 月)分類コード 03-08)畳表のカビの発生しやすさはいぐさ品種間で異なる

(No.831(平成 30 年 5 月)分類コード 05-07)「涼風」の畳表色調を保持しながら染土使用量を低減する泥染め技術

(No.830(平成 30 年 5 月)分類コード 05-07)熊本県におけるチャトゲコナジラミの侵入状況とシルベストリコバチの寄生状況

(No.777(平成 29 年 5 月)分類コード 04-08)被覆栽培における葉緑素計(SPAD-502)を用いた一番茶の摘採時期判別方法

(No.723(平成28年5月)分類コード02-08)いぐさの機能性を活用する産業素材用いぐさの栽培収穫体系

(No.788(平成 29 年 5 月)分類コード 02-07)空気噴射吸引式異物除去装置による茶の生葉に対する異物除去効果

(No.775(平成29年5月)分類コード06-08)アメダス気温データによるチャトゲコナジラミ成虫発生最盛日の予測

(No.776(平成 29 年 5 月)分類コード 04-08)イグサ品種「涼風」のDNA識別が容易になる識別マーカーの改良

(No.774(平成29年5月)分類コード12-07)冬期に低温となる地域における春整枝の適期は萌芽期の30〜20 日前である

(No.761(平成28年5月)分類コード02-08)いぐさ品種「涼風」の畳表製織時の適正加湿量

(No.745(平成28年5月)分類コード05-07)蒸し製玉緑茶における深蒸しに適した蒸し機の胴及び軸の回転数

(No.724(平成 28 年 5 月)分類コード 05-08)可搬式茶摘採機のいぐさ先刈り作業への応用

(No.746(平成28年5月)分類コード06-0)冬期に低温となる地域における秋予備整枝と春整枝の組み合せによる一番茶安定生産技術

(No.760(平成28年5月)分類コード02-08)