トルコギキョウ斑点病の潜伏期間、発病程度及び病徴には品種間差がある

研究のねらい

本県のトルコギキョウは、出荷量が全国2位を占める重要な品目ですが、平成28年にトルコギキョウ斑点病の発生が県内で初めて確認されました。しかし、本病については、新規病害であるため発生生態や有効な薬剤に関する知見が少なく防除対策が困難な状況となっています。

そこで、品種ごとの発病特性を調べ、被害リスクを明らかにしました。

研究の成果

ルコギキョウ6品種に対して、県内で採取した4菌株をそれぞれ接種し、その後の発病を調査しました。

1.トルコギキョウ斑点病は、菌株にかかわらず、全品種で発病します。

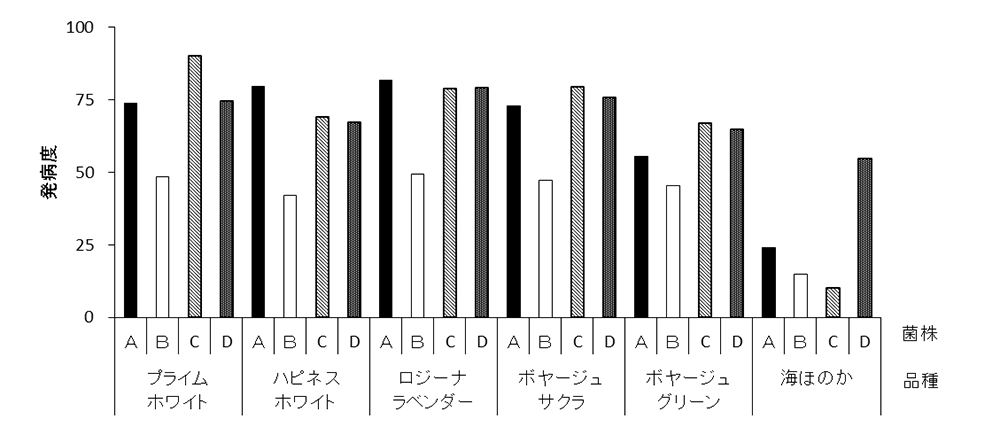

2.トルコギキョウ斑点病の発病程度等には品種間差があり、発病が遅く、発病程度が低い品種があります。また、菌株の違いにより、発生程度が異なります。

「プライムホワイト」「ハピネスホワイト」「ロジーナラベンダー」「ボヤージュサクラ」「ボヤージュグリーン」の潜伏期間は15日ですが、「海ほのか」の潜伏期間は18日で、多品種に比べて発病程度が低くなりやすい傾向が見られました(図1)。

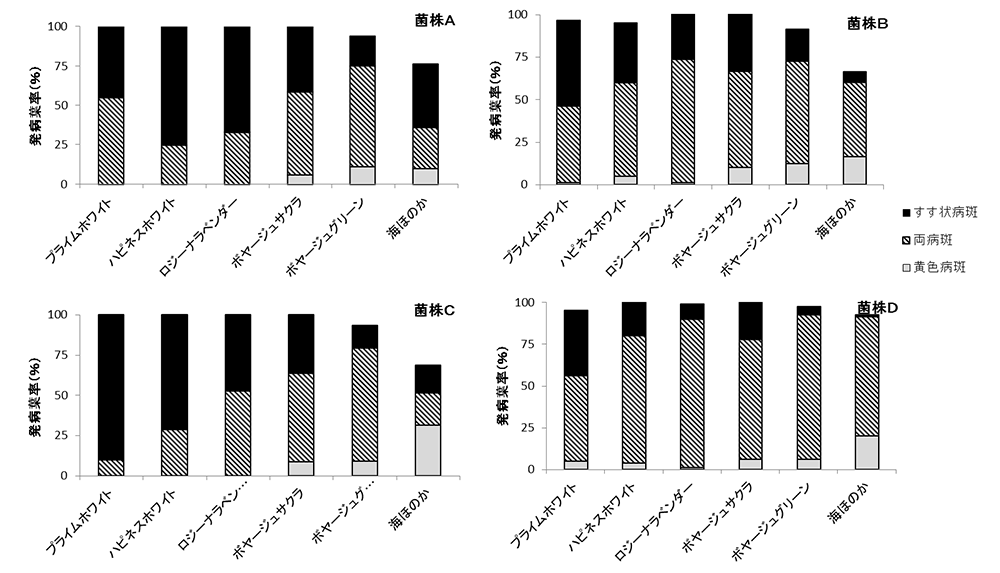

3.トルコギキョウ斑点病では、黄色の病斑(トルコギキョウ葉の組織内に菌糸は確認されるが葉の表面に分生子が形成されない)と灰褐色から黒褐色のすす状の病斑(組織内に菌糸があり、葉表面に多数の分生子がある)の2種類の病徴が発生し、品種によって発生割合が異なることがわかりました(図2)。

また、発病度が低かった「海ほのか」では他品種と比べ、すす状の病斑の発生葉率が低く、黄色の病斑の発生葉率が高い傾向がありました(図3)。

以上のことから、トルコギキョウ斑点病の発病には品種間差があるため、地域内で栽培される品種の中で斑点病の発生が少ない品種を見極めることが重要です。それらを踏まえて、発病しにくい品種の作付けを増やす、発病しにくい品種から先に定植する等の耕種的防除に取り組まれてみてはいかがでしょうか。

普及上の留意点等

1.人工気象室(平均気温21.4℃)、相対湿度57~99%(平均相対湿度87.9)の環境におけるポット栽培での試験結果です。

2.本試験では2017~2019年に県内の栽培ほ場から採取し、分離、保存したトルコギキョウ斑点病菌株を使用しています。

各菌株の採取地はA:阿蘇、B:球磨、C:菊池、D:天草。

3.現在までに本病が発生しない品種は確認されていません。

お問い合わせ先

農業研究センター 生産環境研究所 病害虫研究室

【TEL】096(248)6490