湿害に弱い麦にとって、排水対策は出芽や初期生育に直接影響します。また、土壌が湿潤な状態では播種や麦踏み等の作業は実施できないため、適期作業を行うためにも、排水対策は必ず実施します。

特に水稲後作では耕盤層により透水性が低下しているため、サブソイラーでの耕盤・心土破砕を実施することが、排水性の向上に効果的です。ただし、地下水位が高い場合や、砂質土壌で排水が極端に良過ぎるほ場では、施工により更に条件が悪くなる可能性があるため、畦(うね)立播種等、別の排水対策を実施します。

地表排水は、ほ場周縁部及びほ場内に明きょ(排水溝)を設置します。深さの目安は30㎝とし、排水口に確実につなげます。降雨直後に排水口から排水されているかチェックも行います。

写真1のように、額縁明きょを設置しても、枕地が排水口を塞いでいる場合は、ほ場内の排水が速やかに行われませんので、枕地を横断して排水溝を設置します。

その他、深耕(耕起深目安20㎝以上)や暗きょ施工も組み合わせ、降雨があっても1日以上、ほ場内に水がたまり続けないようにすることが大切です。

麦栽培のほ場準備と初期・中間の管理について

はじめに

令和6年産は播種(はしゅ)~分げつ期にかけて気温がかなり高く、初期生育が早進化かつ旺盛となり、出穂が早まることで寒害(凍霜害)が発生しました。また、3月以降の長雨により根張りが弱り、枯れ熟れ症状が発生しました。一方、令和7年産は12~2月の気温が低く、生育が遅れ、梅雨の合間の収穫となってしまいました。

このように、麦は湿害に弱く収量や品質、さらには管理作業までもが天候に左右されやすい作物です。収量・品質を確保するためには、出芽~初期生育において、天候による様々なリスクを回避する栽培管理が必要です。そこで今回は、ほ場準備から初期・中間の管理をご紹介します。

排水対策

赤線:効果的な排水溝追加の例

土づくり

堆肥施用は、地力窒素を高めることで登熟向上を促し、土壌物理性の改善により根張りも促進させるため、1t/10aを目安に施用します。

酸性土壌では初期生育で葉が黄化するなど生育不良となるため、毎年、苦土石灰を60㎏/10a程度施用します。pHが低いことが疑われる場合は、作付前に土壌pHを測定し、必要な量の石灰資材施用により酸度矯正を行う必要があります(適正pHは、大麦で7.0、小麦で6.0)。

播種

播種適期の目安は11月下旬~12月上旬です。早過ぎると生育過剰で倒伏したり、出穂が早まり寒害(凍霜害)の被害を受けるリスクが高まります。遅過ぎると生育量が不足したり、収穫が遅れ梅雨の降雨の影響を受け、品質低下に繋がります。

播種量は適期播種で5.5~6.5㎏/10a程度とし、遅播(ま)きは1.0㎏/10a程度増量して生育量を調整します。播種深度の目安は3㎝ですが、浅過ぎると播種後の乾燥で出芽率の低下や除草剤による薬害を招き、深過ぎると出芽が遅れることでその後の生育が不良になります。

また、種子伝染性病害の大麦の斑葉病や、出芽時に加害する小麦のシロトビムシ対策にはそれぞれ種子消毒を実施します。

雑草防除

ほ場に発生する様々な雑草対策には、播種直後の土壌処理剤を効果的に使用することが大切です。土壌表面に凹凸があると土壌処理剤の効果が十分発揮できないため、砕土の向上や播種後の鎮圧で土壌処理剤の効果を高めます。

また、土壌処理剤だけでは防除が難しい広葉雑草や難防除イネ科雑草(写真2)が発生する場合は、茎葉処理剤や耕種的防除を組み合わせることも必要です。草種により効果がある除草剤は異なりますので、発生雑草を確認して除草効果の高い薬剤を選択します。

なお、前年作で雑草が多発生したほ場では、播種前に非選択性茎葉処理除草剤を使用することで、雑草の密度を減らすことができます。

麦踏み

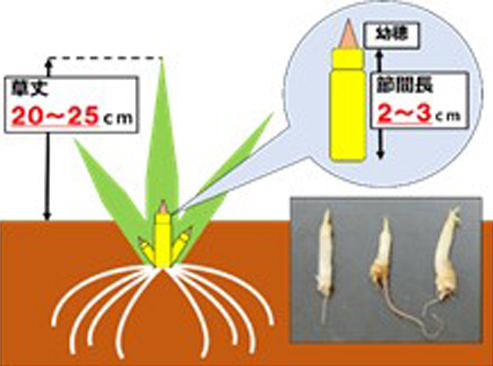

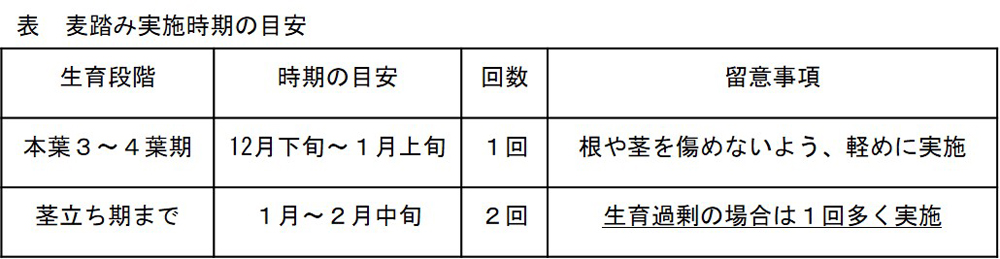

分げつ促進、穂揃い向上、耐寒性や耐倒伏性の向上等を目的に行います。初期生育が過剰の場合には、生育を調節する特に重要な管理になりますので、表を参考に適期を逃さないことが重要です。

土壌水分が高い場合は麦踏みで土が締まり排水性が悪くなるため、ほ場が乾燥している状態で実施します。また、薬害回避のため、麦踏み前後3日程度は除草剤散布を避けます。

なお、茎立ち期以降の麦踏みは、茎や地表に出た幼穂を傷つけ減収に繋がるため、図を参考に作業を中止する判断も必要になります。

中耕・培土(土入れ)

畦間を浅く耕うんする中耕と、土を茎葉に振りかけて株元に土を入れる培土はセットで行い、表面排水の促進や除草、土壌の通気性向上、発根促進、倒伏防止等の効果を狙います(写真3)。

県北広域本部 鹿本地域振興局 農業普及・振興課

麦栽培のほ場準備と初期・中間の管理について (PDFファイル)