アリウムはネギ属の球根植物で、長い茎の先に丸い球状の花をつけるのが特徴です。熊本県は「丹頂」という品種(図1)を中心に、アリウム切り花の生産量が全国1位となっています。生産に当たっては、雨よけハウスなどの簡易施設による栽培、球根の自家増殖が可能、栽植密度が高いことなどから、比較的導入しやすい品目とされています。

近年は海外での需要増加も期待されているアリウムですが、栽培面では県内平坦地での出荷が春先に集中しており、早期(1~2月)の出荷量増加等による出荷期分散が課題となっています。

そこで今回は、アリウムの栽培技術と早期出荷技術について、天草地域での事例も踏まえて紹介します。

アリウムの栽培技術と天草地域における早期出荷技術について

はじめに

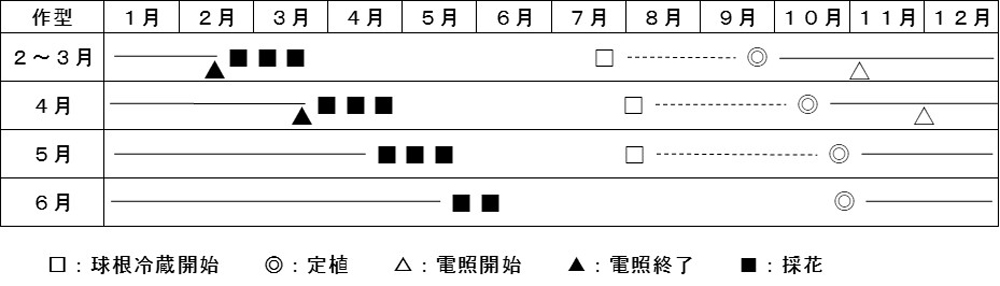

平坦地における作型

平坦地における栽培では、2月から6月にかけて出荷されており、定植は9月下旬以降とされています(図2)。

栽培管理のポイント

球根の冷蔵処理

「丹頂」の収穫時期は、低温遭遇により前進化します。そこで、5月までの出荷においては、3~5℃で6~10週間の球根冷蔵を定植前に行います。

定植後の管理

定植後は初期生育促進や生育揃いを良くするために、しっかりかん水を行い、さらに花梗の伸長期も十分なかん水を行います。

天井ビニールの被覆は夜温が10℃を下回る11月上旬~中旬に行い、2~4月出荷の作型では日中温度が25℃を超えないように換気を行います。加温は、ハウス内温度が5℃を下回らないように行います。

採花前は花梗を固くするためにかん水を控え気味にします。切り下球を次作で利用する場合は、採花中のかん水は行わないようにします。

収穫後の管理

切り下球を次作で利用する場合、採花後1か月前後をめどに球根を掘り上げます。掘り上げ後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させ、球根冷蔵するまでは涼しいところで保存します。

注意すべき病害虫

チューリップサビダニ

症状:葉鞘(ようしょう)がひどくねじ曲がり、奇形となります。花梗も短くなりやすいです(図3)。

対策:ほ場で被害株を見つけた場合は抜き取り、次作への利用は避けましょう。次作で切り下球を使用する場合は、土壌消毒、球根消毒を行いましょう。

アザミウマ類

症状:葉鞘にかすり状の吸汁痕が生じ、花色が退色し品質低下します。

対策:アザミウマ類の中でもネギアザミウマ類が発生しやすいです。発生の原因となるハウス内外の雑草の除去と防虫ネットの設置、薬剤散布を行いましょう。

早期出荷技術

アリウムでは球根の冷蔵処理と電照を行うことで、収穫時期を早めることができます。しかし、2月より早い時期に出荷する場合、定植時期の高温による発芽の不揃いや、花芽分化期の高温による出蕾(しゅつらい)率の低下が問題となります。

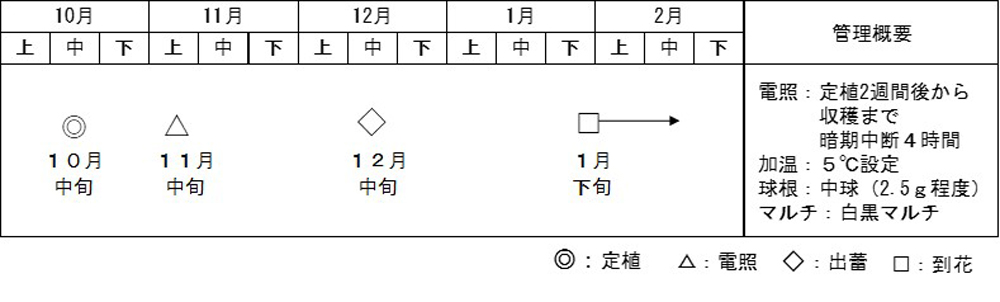

2月以前の早期出荷に取組む場合は、気温30℃以下で定植、かつ、定植2週間後(図4参照)から暗期中断4時間程度の電照を開始することで、安定した早期出荷につなげることができます。

天草地域で2月上旬の出荷を目指す場合には、10月中旬に定植し、11月上旬から電照を始める計画となります(図5)。注意点として、日平均気温が18℃を上回る時期に電照を始めると、出蕾しない可能性がありますので、日平均気温が18℃を下回るまで電照開始を遅らせることがポイントです。

最後に

アリウムは切り下球が使えることからも、コストを抑えた生産が可能な品目です。近年は輸出の機運が高まり、需要の増加も期待されています。新たに導入される場合は、転換品目としてだけでなく、主力品目の端境期にスポット生産する補完品目としてもご検討下さい。

天草広域本部 農林水産部 農業普及・振興課

アリウムの栽培技術と天草地域における早期出荷技術について (PDFファイル)