このような根をつくるには、酸素が必要なことを述べましたが、具体的には①排水対策により水の通り道を作り、水のある状態・ない状態のメリハリがつけやすいほ場にすること、②根の生長が最もさかんな時期に水田を干して、中干しをすること、③たん水(水をためっぱなし)の状態にするのではなく、飽水状態(水がほ場に十分にある状態)に保つこと、この3つが健康な根をつくるうえで効果的な対策です。

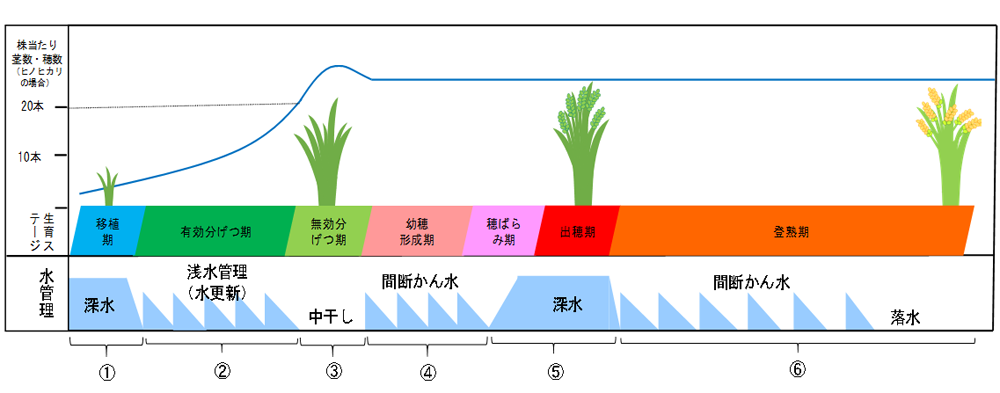

各生育ステージごとの水管理の方法については、次の図4を参考に管理してみてください。詳細は令和6年の6月号にも記載していますので、気になる方は右記のQRコードから確認ください。

「水管理」でたくさん栄養を吸収する根をつくろう―おいしいお米をつくる基本―

はじめに

近年の地球温暖化の影響は、水稲の収量や品質に大きな影響を及ぼすようになってきました。みなさんも、収量低下や品質低下に悩んでいませんか? 気象が変動するのであれば、もちろんその気象に合わせて、水稲の栽培管理についても変えていかなければ、今まで作っていたおいしいお米は作れなくなってきています。

今回は、お米の栽培の中でも基本といえる水管理について解説します。基本だからこそ、今回を機に見直しをして、高温環境下にも負けないお米をつくっていきましょう!

水管理の目的

水管理作業の目的は、①水稲の生育や養分の吸収を調節する、②健全な根を維持する、③作柄と品質・食味の向上を図る、この3つです。「“水”稲と言われているので、水を与え続ければいい」と思われがちですが、水稲も植物です。根に酸素を行き渡らせ、健康な根を作ることが、高温環境下においても土壌の栄養や水をしっかり吸い、充実したおいしいお米をつくることにつながります。

では、健康な根とはいったいどういうものなのでしょう?

根の発達と環境条件

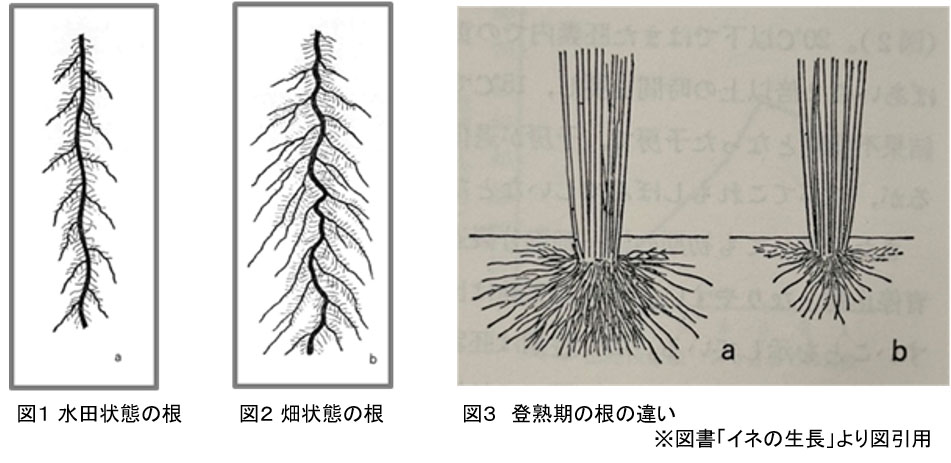

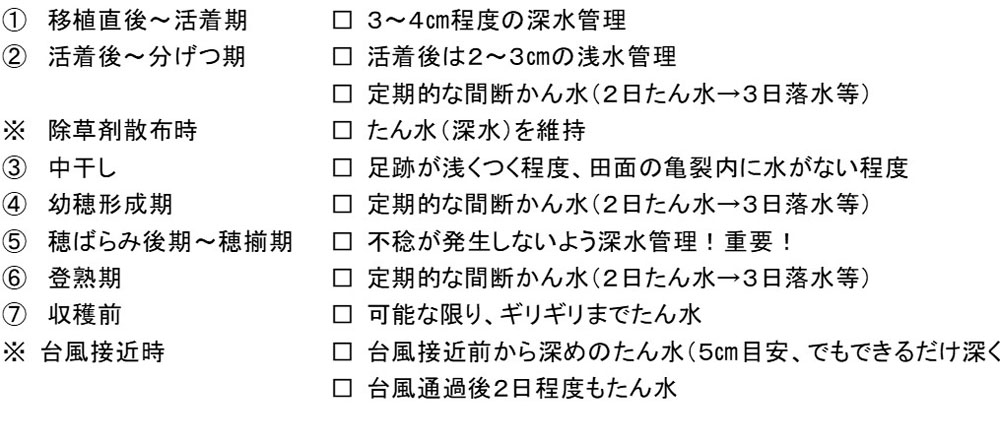

「イネの生長」に紹介されている実験によれば、水田状態の根(図1)は、比較的まっすぐ伸び、枝分かれした根の数は少なく、それらは短くなります。逆に、畑状態で出た根(図2)はうねうねと曲折が多く、長く伸び、太い根や細い根など枝分かれも盛んになる、ということがわかっています。つまり、酸素が十分にある土壌条件の方が、根の成長が優れ、根の占める表面積(栄養の吸収部分)は格段に多くなるため、おいしいお米ができます。

各生育ステージごとの水管理

落水について

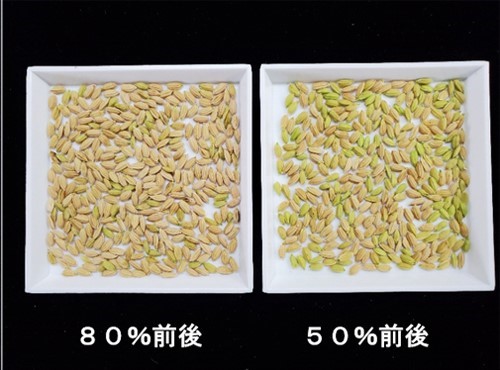

どれだけ健康な根を作っても、落水のタイミングが早ければ、粒の充実は阻害されてしまいます。稲の刈取適期は、籾(もみ)の黄化率が80~85%になったタイミングです。また、おおまかな予測としては、出穂期からの積算温度も有効な手段です。「くまさんの輝き」で930~1,110℃、「ヒノヒカリ」で990℃~1,110℃を目安としながら、実際の黄化率を最終基準とし、その日の収穫日から逆算して、ギリギリまで根から養分を吸収させ、充実した粒を収穫しましょう。

※アグリくまもと 令和6年9月号技術と方法「水稲の刈り取り適期について」より図引用

最後に

今回は、稲をつくる「根」の話を中心に解説しました。普段は地上部の葉や実しか見ることがないと思いますが、おいしいお米をつくる基本は養分を吸収する健康な根をつくることです。「稲の体は元気そうに見えるのに、充実がわるいな~」と思ったら、今回の解説を参考に根のことをあらためて考えてあげてみてください。

県南広域本部 芦北地域振興局 農業普及・振興課

「水管理」でたくさん栄養を吸収する根をつくろう ―おいしいお米をつくる基本― (PDFファイル)

水稲全般

シリーズ/気象災害に強いイネづくり⑤登熟期から収穫後までの管理のポイント

シリーズ/気象災害に強いイネづくり④中干し後から登熟期までの管理

シリーズ/気象災害に強いイネづくり③田植え後から中干しまでの管理

シリーズ/気象災害に強いイネづくり②田植えから初期管理

シリーズ/気象災害に強いイネづくり①田植えまでのほ場管理と育苗のポイント

米づくりの仕上げ (収穫適期と水管理)

水管理で気象災害に強いイネづくり

水稲の刈取適期について

水稲の中間管理 ~水管理と防除~

イネ出穂後の管理について~出穂後の水管理と病害虫について~

水稲の分げつ期~出穂期の管理~水管理と追肥~

水稲の中間管理~水管理と病害虫防除の基本~

平坦地水稲の管理について(移植とその後の管理) ヒノヒカリ・森のくまさん

失敗しない苗づくり苗づくり失敗例と新技術