飼料作物(春作)の現地検討会を開催

現在、飼料価格の高止まりが継続している中、管内では厳しい経営を迫られている畜産農家もあり、コスト削減の観点から自給飼料生産の重要性は高くなっています。

そこで球磨地域では、自給飼料の生産・利用拡大の推進、新品種の導入検討を目的として、らくのうマザーズと農業普及・振興課共同で展示ほを設置しており、4月9日に、相良村に設置した展示ほにおいて春作飼料作物の現地検討会を開催しました。

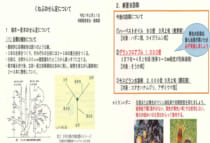

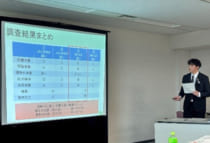

展示ほでは、飼料作物の主要品目であるイタリアンライグラス26品種、エン麦等を20品種(県奨励品種を含む)を比較するとともに、イタリアンライグラスの播種量を変えた区(3~6kg/10a)を設けて収量の向上を図っています。

検討会当日は、畜産農家をはじめ管内外の畜産関係者約30名が参加し、各区の生育状況等の確認を行いました。

当課からは近年春先の天候が安定しないことが多く、今年は昨年に比べて生育の遅れも見受けられたことから、複数品種導入による収穫時期分散などのリスク回避が重要であることを説明しました。

また、畜産農家からは、お薦めの品種や雑草防除の方法についての質問が投げかけられるなど、意見が活発に交わされ、有意義な現地検討会となりました。

農業普及・振興課では今後も関係機関と連携しながら、自給飼料増産への取組みを支援していきます。