県内最大産地でのクジャクアスターの生産安定に向けた、新資材 による難防除害虫対策の取り組み

上益城地域のクジャクアスターは、県内作付面積の9割以上を占める重要品目のひとつです。クジャクアスターはキク科の植物で、ブライダルや葬儀での装飾、花束、生け花など幅広く使われています。

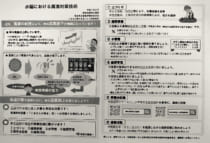

近年、ドウガネブイブイやアオドウガネ等のコガネムシ類の幼虫が、クジャクアスターの根や地際の茎を食害することで生育不良や立枯れなどを引き起こし、生産が不安定になっています。そのため、農業普及・振興課では、薬剤による防除に加え、令和4年度からフェロモントラップ*を利用した防除対策に取り組んできました。しかし、フェロモントラップでは雄成虫しか捕獲されないため、飛来時期や捕獲数の把握といった発生予察には利用できるものの、フェロモントラップ自体の防除効果が得られにくいという問題がありました。

そこで、今年度は雌・雄の成虫の捕獲を目的として、可動式誘殺灯「エコ虫トラップ」(UV‐LEDライト波長395nm、興南施設管理㈱開発)の実証展示ほを設置しました。設置農家からは「コガネムシ類の幼虫のような土壌害虫は薬剤防除が難しいので、トラップ設置により密度低下に繋がってほしい」と話され、その効果を期待されています。

今後、捕獲調査を行いながら効果を検証することで、防除技術を確立しクジャクアスターの生産安定を図っていきます。

*フェロモントラップ昆虫の性フェロモンを人工的に合成した誘引剤をトラップに設置し、誘引された雄成虫を捕獲することができる。