生産者に病害虫対策の徹底を呼び掛け

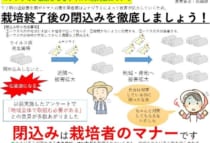

鹿本地域では春夏スイカの栽培がおおむね終了する6月を中心に、関係機関と連携して「ウイルス病を媒介するコナジラミをハウスから出さない」対策を徹底する活動を行っています。

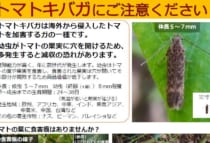

今年は5/23~6/4の期間に計7回、420名の生産者を対象に講習会を開催し、栽培終了後のハウスの閉め込みについて指導を行い、併せて近年県内各地で問題となっているトマトキバガに関する情報提供を行いました。

また6月上旬から一か月間、山鹿市全域及び熊本市北区植木町において、広報車5台により、栽培終了後のハウスの閉込みについて、すべての生産者へ向けて呼びかけを行う予定です。

さらに6/10には管内のスイカ及びメロン栽培圃場において、ウイルス病発生状況調査を実施します。

退緑黄化病をはじめとするウイルス病をしっかり抑え込み、新たな病害虫の侵入・まん延を阻止するため、関係機関とともに地域一体となって防除対策を徹底していきます。