ハニーローザの産地維持~生産と消費対策の両輪で

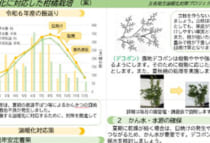

玉東町では、スモモ「ハニーローザ」が平成15年頃から導入され、玉東町、県、JA等で栽培指導や施設導入補助、消費者へPR活動等の支援を継続した結果、全国で唯一の産地となっています※。

現在、JAたまなの部会では11名の農家が約1haで栽培をしていますが、生産者の高齢化や労働力の確保困難により、栽培面積が年々減少しており、希少なハニーローザの産地を維持することが課題となっています。現状の生産者の収入安定が新たな担い手の確保につながると考え、様々な取組を展開しています。

一定数発生する規格外品をお金に換えるため、アイスやコンフィチュール等の加工品へ仕向けています。さらに今年は地元のパン店の協力を得て、新たな加工品が開発されました。さらに、生産状況や加工品の取組みについてテレビでのPR活動も展開、市場への計画出荷等により単価向上につなげています。生産面では、農業普及・振興課を中心に、気候の変動に起因する虫害の発生時期の変化に対応し、栽培基準の検討や晩霜対策の指導等に力を入れています。

導入から20年、様々な困難を乗り越えて確立された産地を今後も維持するために、生産者と関係機関が連携し、担い手確保等に取り組んでいきます。

※ 令和2年特産果樹生産動態等調査(農林水産省)令和2年が最新で、令和3年以降は調査対象外