「ゆうべに」講習会で土耕も高設栽培も収量アップ!!

山都町のJAかみましきイチゴ部会(第3営農)では、初冬から初夏にかけて数品種のイチゴを栽培しています。その中で7名の部会員は、土耕栽培で県育成品種「ゆうべに」に取り組んでいます。

昨年度は12月、1月に激しい寒波、3月に突然のアザミウマ類大発生で、平年並みの収量が達成できませんでしたが、今年度は管内平坦地域(年内収量900kg/10a)に負けない生産をと意気込んでいます。

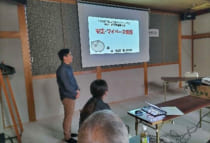

6月、7月の育苗講習をはじめとして、10月には定植後講習、11月は冬期対策講習へと続きます。また講習の合間には生産者のほ場巡回も行いますが、ほぼ全員が最後まで参加しています。

今年度の講習会には、「さがほのか」から「ゆうべに」に品種転換を行った高設栽培の生産者や観光農園で「ゆうべに」の高設栽培を行っている生産者も加わり、一層講習会も盛り上がっています。土耕栽培でも高設栽培でも「ゆうべに」でしっかり収量を上げていけるように振興局は、熱い、厚い支援を行います。