鹿本産トウモロコシ収穫~子実用トウモロコシ現地検討会の開催~

10月31日に山鹿市鹿本町の(農)井手下ファームほ場において、鹿本地域子実用トウモロコシ現地検討会を開催しました。

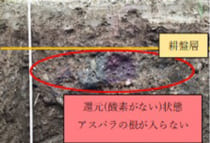

子実用トウモロコシは、春播き・夏収穫が一般的ですが、鹿本地域では、地域営農法人における新規作物としての導入を想定し、麦後での生産に向けた検討を行っています。今年度は(農)井手下ファームの協力を得て、小麦と組み合わせた作付け体系として、6月5日に播種を行いました。この時期の播種は、虫害や台風の被害が懸念されるため、あまり推奨されておりません。しかし、適期にドローンによる殺虫剤散布を行うなどの対策を行い、天候にも恵まれた結果、刈取まで順調に生育することができました。

当日は、管内の法人の構成員等、約30名の出席者があり、当課から展示ほの概要説明のほか、ヤンマーアグリジャパンによる収穫実演会を行いました。収穫されたトウモロコシ子実は、大津町のネットワーク大津(株)に引き取られ、SGS※の原料となります。

農業普及・振興課では、今後も関係機関と連携し、地域営農組織における新規作物の導入をはじめ、法人の経営安定に向けた支援に取組んでいきます。

※SGS:ソフトグレインサイレージ、穀物を密閉保存し、サイレージ化させたもの