(農)よなだがナスの収穫体験イベントで小学生の郷土愛と農業 愛を育む

10月7日に南関町の(農)よなだがナス栽培ほ場に地元南関第四小学校2年生9人とその保護者、教師を招いて収穫体験イベントを開催しました。当課は、企画・準備から実施までの活動を支援しました。

はじめに、打越組合長から法人の活動や地域の農地を守っていることなどを紹介した後、組合員からナスの収穫方法や注意点について説明しました。収穫体験は5つのグループに分かれ、それぞれに組合員が補助に付いて行いました。また、ナス収穫後は、傍らに栽培中のからいも掘りも体験してもらいました。

児童は、ナスの収穫では真剣な眼差しでナスの見極めや正しいハサミの使い方にチャレンジし、からいも掘りでは株引きや土堀りに夢中になっていました。終わりの会では「ナスの収穫法が分かった」、「大きい芋が取れてたのしかった」等の感想が活発に発せられ、児童にとって郷土の営みや農業を知る良い機会になったと思います。

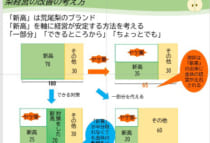

(農)よなだは中山間地の小規模な法人ですが、高収益品目としてナスを導入し、地元への農業理解活動にも活用する他、レンゲを栽培して耕蜂連携や地力増進に取り組むなど集落営農の持続に積極的に関わっています。当課は今後も、(農)よなだをはじめとする中山間地域の営農組織の活動支援を継続していきます。