インボイス制度にも対応!令和5年産畳表の出荷始まる

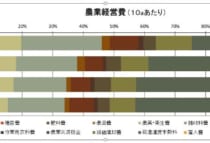

令和5年産いぐさは、栽培期間中に比較的天候にも恵まれたため、10a当たりの収量は過去最高の1,550kgを記録しました。品質についてもおおむね良好で、茎が充実した淡い緑色のいぐさが収穫されました。

畳表市場では9月下旬頃から新草で製織された畳表が並ぶようになり、問屋や生産者が真剣な眼差しで製品の見定めを行っています。

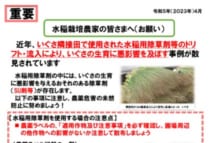

このような中、産地では本年10月からのインボイス制度開始に伴い、JAや卸業者で構成されるJAい製品市場運営協議会で事前準備が進められてきました。

市場では、生産者毎に付される畳表の出荷証明書に、インボイス発行事業者の登録の有無が表示され、入札時に問屋が混乱しないよう工夫されています。また、生産者が不利にならないよう未登録の生産者には情報を提供しています。

産地では、稲刈り後の耕起作業が順調に進んでおり、一雨ごとに寒さが増していく中で、令和6年産いぐさの植え付けに向けた準備が着々と始まっています。

当課は今後も、関係機関と協力しながら産地の支援を図っていきます。