トルコギキョウ出荷開始 ~8月大雨にも負けず昨年と同収量を目指して~

JAやつしろ花部会において、10月1日から令和7年産のトルコギキョウの出荷が始まりました。

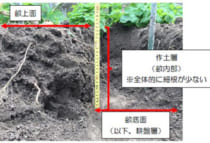

今年は8月豪雨の際に多くのほ場が冠水被害を受け、土壌病害の発生や生育遅れが懸念されたため、当課では関係機関とともに現地検討会やほ場巡回において、殺菌剤の散布や葉面散布、追肥等の呼びかけを行いました。その結果、一部で株枯れが発生したものの、昨年とほぼ同じ出荷量となっています。

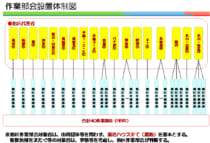

10月6日には主要取引市場10社を招き、現地検討会と出荷会議が開催されました。会議では生育状況の確認と販売計画、出荷規格について活発な意見交換が行われ、市場からも安定供給を期待する声が多く聞かれました。部会では豪雨被災の影響と高齢化により生産者は2名減となりましたが、若手生産者を中心に規模拡大が進んでおり、昨年と同程度の栽培面積、出荷本数、販売金額は3億円を目指しています。

今後も8月の冠水の影響による病害発生の懸念は残っており、また加温機の修繕が完了していない生産者もいるため、計画的な出荷ができないことも予想されます。

当課では、現地の生育状況を注視しながら、関係機関と連携して引き続き病害対策や内張等による温度管理の指導を行い、1本でも多くの花が出荷ができるよう取り組んでいきます。